弘法さん(8月)

いつもより遅めの9:40頃に着きました。8月はやはり露店の出が少ないです。先月よりもさらに空き地が目立つ境内でした。暑いですからねえ。仕方ないですよね。

露店てホントに大変だと思います。気候に左右されるし、夏の暑い中、冬の寒い中も冷暖房の無い屋外で長時間ですから。私には絶対に無理です。特に夏場は長時間陽に当たると、肌がやけど状態になってしまいますので。今日も首にしっかりタオル巻いて行ってきましたよ(笑)。先月の平安蚤の市で失敗しましたからね。外出時は首にタオル!美白は露店には向きませんね(笑)。

先月は全体に足場がかけられていた五重塔でしたが、今月はその足場がきれいに取っ払われていました。修理終わったんですね。でも見た目にはどこがどう直ったのか、全然分かりませんでした(笑)。

先月はきれいに花を咲かせていた蓮池の蓮も、今日はもうほとんどが種になっていました。

今日私の目を引いたのは、4枚目(最後)の写真の「本日限(箱の中)こけし all 500円」でした。こけし500円って安いんですかね?300円や400円で売ってたお店もあったんですが?まあ、私はこけしについて詳しくないので、時代やら希少性については分からんのですが、「all 100円」なら「やすい!」ってなったんでしょうけど、これは「ん?」って感じでした(笑)。

今日も金社長のお店に寄ってきましたが、欲しい物はなかったですね。また25日の天神さんで見てみましょう。

昨夜の晩酌(肝育盃の巻)

高麗青磁菊花紋徳利は容量が2合を超えるもので、独酌用としては少し大きいのですが、これを購入した当初は、これでお代わりして飲んでました(笑)。15年程前になるでしょうか。今はそんなに飲むと翌日に残りますので、今回はお酒を2合だけ入れていただきました(笑)。

この徳利を高麗青磁としましたが、このような徳利は、高麗青磁から三島(粉青沙器)への過渡期のものと見られ、時代は高麗末~李朝初期で、三島に分類される方もいらっしゃるかと思います。

この手の徳利は、以前は踏十里・長安坪古美術商街や国内の骨董市などでも、ちょくちょく見かけたのですが、最近はなかなか出会えなくなりましたね。

李朝末期の盃は、10年以上前に踏十里古美術商街で購入したものです。その時一緒に購入したのが、「昨夜の晩酌(魅惑の百合の巻)」でご紹介した李朝末期の盃と「昨夜の晩酌(2019年10月8日付)」でご紹介した井戸手盃です(「昨夜の晩酌(魅惑の百合の巻)」へはこちらをクリック。また「昨夜の晩酌」(2019年10月8日付)へはこちらをクリック)。この時は大当たりでしたね(笑)。

大ぶりの盃ですが、購入した当時は貫入も現在のように深いものではなく、赤味も出ていませんでした。それを私が、数か月にわたって毎日晩酌に使い育て上げた結果、今の味になりました。盃の方はしっかり育ってくれてよかったのですが、同時に私の肝臓の方もしっかり育ってしまいまして、当時の私の肝臓は多分フォアグラ並みだっただろうと思います(笑)。

鱧の天ぷらは李朝後期分院の白磁皿に、南瓜・みょうが・ずいきの煮物は高麗青磁菊花紋八角小鉢に、ぜんまいとお揚げの炊いたんは李朝初期堅手小鉢に、それぞれ盛り付けてみました。分院の白磁皿は、祭器ほどではないですが、高台が少し高い造りになっています。写真では分からず、すみません。

半兵衛麩本店 「むし養い」

東山区五条大橋東の半兵衛麩さん本店でお昼ご飯を食べてきました。

半兵衛麸さんは元禄二年(1689)創業の京の麸屋ですが、麩だけでなく湯葉も扱っておられます。

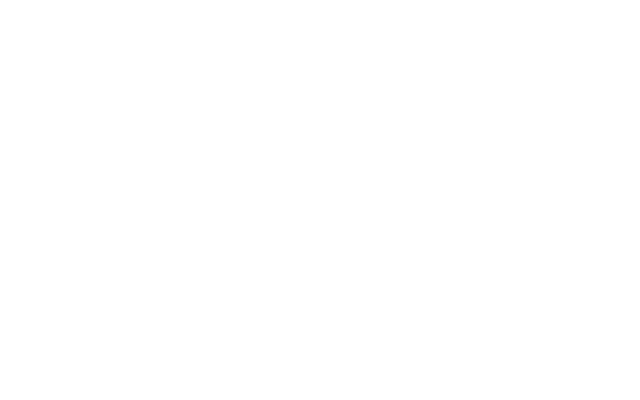

こちらでは、お昼に麸と湯葉のお料理「むし養い」をいただけます。「むし養い」とは京言葉で、お腹の虫を養う軽い食事のことだそうです。私は京都人ですが、この言葉はこちらのお店に伺うようになってから、初めて知りました(笑)。

写真のように、麩と湯葉を使ったお料理数点が出てきます。こちらには、もう何度も伺っているのですが、行く度に料理の内容が変わるというようなことは、ほぼありません。なので、麩や湯葉が好物という方でなければ、2度、3度と行ってみても感動は薄れると思います。それと、麩や湯葉だけですので、やはり腹持ちは悪いです。午後1時の昼食だったのですが、もうお腹が空いてきました(笑)。ちなみに、今午後4時半です(笑)。

しかしながら、伝統ある京麩・京湯葉専門店の半兵衛麩さんの麩と湯葉を使ったお料理を、歴史ある伝統家屋でいただくことができるお店ですから、一度は味わってみるべきでしょう。料金はお一人様 3,500円(税別)。 営業時間は11:00~16:00(入店は2時半まで)です。電話で予約が必要です(TEL 075-525-0008 フリーダイヤル 0120-49-0008)。

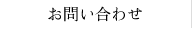

こちら半兵衛麩さん本店では、お土産やご進物用の焼麸や生麸等、半兵衛麩さんの商品がご購入いただけるのはもちろんのこと、2階の「お辨當箱(べんとうばこ)博物館」では、古いお弁当箱を多数展示しておられます。見学は無料ですので、ぜひ、食事の後でご見学ください。開館時間 9:00~17:00。こちらのお辨當箱博物館は、京都市内博物館施設連絡協議会にて正式に博物館登録されているそうです。

第5回平安蚤の市

平安蚤の市は、平安神宮前の岡崎公園で毎月10日に開催される蚤の市で、今回で第5回です。先月に続きいいお天気でしたが、京都は最高気温が昨日39℃、今日の予想が38℃と猛暑が続いており、午後にかけて店主もお客様も熱中症に気を付けていただかないと。開催時間は10:00~16:00なのですが、少しでも暑さを避けるために9時過ぎ頃に行ったのですが、もう結構お客様の方も大勢来ておられましたよ。

先月は定休日の水曜日だったので、こちらを見学しいた後、お天気の良い中を午後も外をブラブラしていたので、顔・首・腕が真っ赤に日焼けしてしまい、半月近く夜寝る前に保冷材を使って冷やす羽目になってしまいました。そんな訳で、今日も写真を撮って早々に退散して店の方に来ました(笑)。ホント美白って日焼けにめっぽう弱くて大変なんです(笑)。

本当はもっとゆっくり見学して、面白い商品やお店の写真も撮らせていただき、店主さんのお話も聞きたいのですが、まずは自分の身を守らないとね(笑)。ブログの記事としても、そういうのがないと面白くないですよね。分かってるんですけどね、そういう事情がありますので、涼しくなるまでお待ちくださいね(笑)。

平安蚤の市は、今後も毎月10日に開催の予定のようです。但し、11月は13日(水)の開催ですので、ご注意ください。

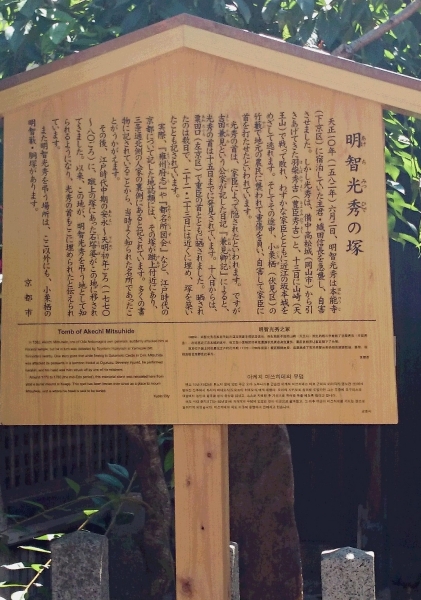

蚤の市から店へ向かう途中、三条白川橋を南に下ったあたりにある、明智光秀の首塚を見てきました。本能寺の変で天下をとって、わずか11日後に羽柴秀吉に敗れ討死した明智光秀の首塚がこの地にあることは、テレビでの紹介で観て知ってましたが、実際に訪れるのは今回が初めてでした。テレビで見たとおり、小さくて目立たない首塚でした。これを管理しているのは、首塚に入る路地の角にある「餅寅」という和菓子屋さんです。この店では、桔梗の紋が入った「光秀饅頭」というお菓子が売られているそうです。

五条坂陶器まつりと六道まいり

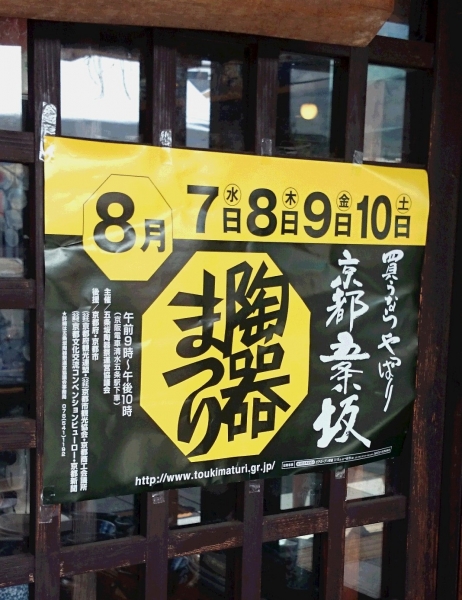

清水焼発祥の地である五条坂一帯(東大路通~川端通)に、400程度の出店がある五条坂陶器まつりですが、その歴史は古く、始まりは大正9年にまでさかのぼるのだそうです。

現在は毎年8月7日~10日の期間、9:00~22:00まで開催されます。五条通の南北の歩道に出店されるのですが、最近は陶芸家というか陶芸家の卵のような人々が、南側歩道にたくさん出店されるようになりました。

お昼の12時過ぎ頃に見に行ってみたのですが、写真の青空からもご想像いただける通り、とにかく暑くて、写真を撮って早々に退散しました(笑)。人もあまり多くなかったですね。22:00までやっていますので、夕飯食べてから行かれた方がいいかもしれませんね。

こちらには、骨董の陶磁器は出ませんのでお間違えなく。日常の生活用陶磁器と露店ではなくお店の方では高級な清水焼の商品も見ることができます。

また、五条通を少し南に行けば、河井寛次郎記念館、さらに七条通りまで行けば京都国立博物館、三十三間堂もありますので、一緒に見学されてはいかがでしょうか。但し、くれぐれも熱中症にはお気を付けくださいね(笑)。

逆に、五条通を北へ松原通に行きますと「六道さん」の名で親しまれ「六道まいり」で知られる六道珍皇寺があります。

お盆には各家で先祖の霊をお祀りしますが、京都ではその前の8月7日から10日までの4日間に精霊(御魂 みたま)を迎えるために、こちら六道珍皇寺にお参りする風習があります。 これを「六道まいり」と言います。詳細を知りたい方は、六道珍皇寺公式ホームページをご覧ください。 http://www.rokudou.jp/

五条坂陶器まつりの起源は、六道珍皇寺の「 六道まいり」のお参りに来られるの人々を目当てに、日頃上品として売れない物を安売りした陶器市が始まりだったそうです。ですから、五条坂陶器まつりと六道珍皇寺の「六道まいり」は一体のお祭りとなっています。

また、五条坂陶器まつりを見学された際のお食事処として、昨年の秋にこちらのブログでご紹介した「はり清」さんを再度ご紹介しておきますので、ご確認ください。お昼の松花堂弁当がお勧めです。

(2018年10月24日作成の記事「京料理 はり清」へはこちらをクリック)

「はり清」ホームページ http://www.harise.com/

昨夜の晩酌(平盃登板の巻)

昨日から8月に入りました。暑いです。近畿は確か7月24日に梅雨明けしたんだと思いますが、その後から気温が急上昇しました。京都は、ここ3日は35℃超えの猛暑日が続いています。今日の予想最高気温は38℃のようです。今、全国的に猛暑のようですね。一昨日から就寝時にエアコンをつけっぱなしにするようになりましたが、昨年は1か月以上も早い6月末ごろからエアコンつけっぱなしで寝てましたから。今年はだいぶん電気代が助かりましたよね(笑)。

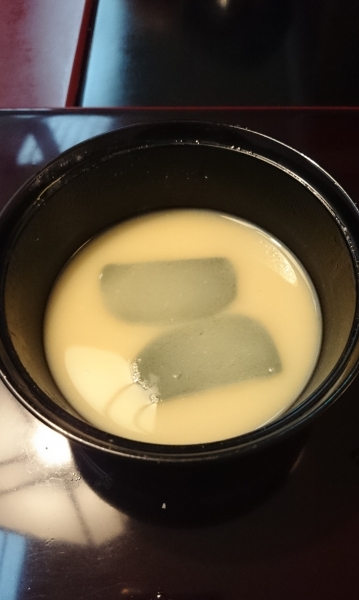

そんな猛暑の中の昨夜の晩酌です。李朝初期堅手の徳利は、口に3箇所の直しがあります。写真では分かり難いのですが、この直しが金とも銀とも言えないような微妙な色です。直しをしてくださった方によると「白金(シロキン)」というものなのだそうです。その成分を知りたくて「シロキンというのは、金と銀を混ぜたものですか?どういうものなんでしょう?」と聞いてみたことがあったのですが、「ええ、シロキンというんです」とのお答えでした(笑)。もう10年以上も前にしてもらった直しなのに、腐食して黒くなって来ないところを見ると銀は含まれてないようですし、白金(ハッキン)だったらプラチナなのでしょうが、そうでもないようです。やっぱり、シロキンなんですねぇ(笑)。下膨れのいい形で、胴には釉垂れと線刻がみられます。容量は2合程度です。

李朝初期堅手の平盃は、過去にほとんど使ったことのないものです。多分、購入して一度だけ試しに使ってみた程度のものです。李朝初期の平盃もたくさん持って入るのですが、椀形に比べて平盃はお膳の上のスペースを取られるので、粉引や刷毛目など以外は普段あまり使いません。この平盃は、直径が9cmと小さく、あまり場所を取られるという感じをうけません。初期の平盃はまだまだ入手可能ですが、ただサイズとなると10cm越えのものがほとんどです。9cmとなるとなかなかお目にかかれなくなりましたね。見込みには貫入が浮き出てきていますし、裏面も最後の写真のように緑色の釉薬が美しいです。

サバのみぞれ煮は李朝初期の堅手茶碗に、茄子の揚げびたしは李朝初期の堅手小鉢に、冷奴は昭和レトロな紫色のガラス小鉢に、それぞれ盛り付けてみました。サバを入れた堅手茶碗は、青い釉薬が宝石のように美しいです。

一平茶屋 鱧コース

こちらは昨年の10月にも1度ご紹介しましたが、大正時代から続く京料理のお店で、お店の建物がその当時のままです。こちらへ来る時は、いつもお二階の個室を利用します(2018年10月03日の記事「一平茶屋」へはこちらをクリック)。

こちらは「かぶら蒸し」が名物なので、いつもは「かぶら蒸し」のコースをいただくのですが、今回は祇園祭の7月ということで、鱧のコースをいただきました。

写真1番目と2番目が鱧しゃぶ鍋で次が先付と八寸です。鮎の塩焼きも出ましたが、前回の記事で写真を載せていますので、今回は省略しました。鱧の天ぷらがコースには付いてなかったので(安い方の4,000円のコースには付いてました)そちらも別に追加で注文しました。鱧天美味しかったですよ。でも、写真撮るの忘れちゃったんです(笑)。

それ以外に、あとお刺身等3品と果物が出ました。詳細については、下記の一平茶屋ホームページでご確認ください。お値段は1人前税込7,560円です。

今回は、お二階奥の小さい個室でいただきました。個室料金が必要ですが、ぜひとも2階の個室をご利用いただきたいお店です。今回のお部屋とお二階を上がった階段のあたりの写真を載せております。雰囲気があるでしょう!最後の写真奥のふすまの向こうが、大きい個室です。しかしながら、今回も店の外観の写真撮るの忘れてしまいました(笑)。下記のホームページでご確認くださいね。

木曜定休です。

※一平茶屋ホームぺージ http://www.eonet.ne.jp/~ippeizyaya/index.html

北野天満宮 天神さん(7月)

21日の弘法市同様、今日も露店の出店が少なかったです。境内の楼閣までの参道にも露店がまばらにしか出ていませんでした。毎年夏は出店が減りますね。人の出も少なかったですしね。今日も暑かったですから。京都は最高気温34℃だったようです。

写真のように境内は七夕笹で飾られていました。京都の夏のイベント「京の七夕」というのが8月にあり、北野天満宮では8月10日(土)~12日(月・振休)/16日(金)~18日(日)の期間中、境内夜間拝観と史跡御土居のライトアップが行われます。

猿回しは、今日はお兄さんがやってました。初めて見る人かなあ?おねえさんなら大抵覚えてるんですけど、お兄さんはあんまり得意じゃなくて(笑)。お猿さんは「らんまる」と呼ばれていましたから、オスのお猿さんだったのでしょう。暑いからでしょうか。見物客がいつもより少なかったです。お猿さんも何だか嫌そうでした(笑)。

今日もいつものキム社長の店に寄って、茶碗に使えそうな李朝初期の堅手の碗を1個買いました。それを包んでもらっている時に、「あっ」と気付きました。いつものお店で買ったチリメンジャコを入れた、ロッテ百貨店免税店のショッピングバッグがありません。

その前に立ち寄ったお店に置き忘れたかな?と思って、慌てて確認に行きましたがありませんでした。となると、境内で写真を撮っていた時に置き忘れたかな?そうすると、拝殿を出すぐにあった七夕の笹を立てた台の上かな?でも、そこを離れてから既に15分以上は経っていたので、もう無くなってしまってるだろうなと思いつつ、急いで戻ってみると、なんと最後の写真のように、そこにありました!海外だったらまず無くなっていたでしょうね。ああ、日本でよかった!中身はホントにチリメンジャコだけだったので、大したことは無かったんですけどね(笑)。ホントに最近は直に何でも忘れてしまいます。ヤバいです(笑)。

東寺 弘法市(7月)

池の蓮の花がきれいに咲いていました。私以外にも沢山の人たちが、一生懸命に写真撮ってられましたよ。五重塔を背景に蓮花が咲き誇る蓮池を撮ったら、カッコいい写真が撮れるのですが、今日はご覧の通りに五重塔は修理中のようで、全体に足場がかけられていました。さすがにこれでは絵になりませんね(笑)。

今日は日曜日ですが、その割には人が少なかったですね。私が東寺に着いたのが9時前頃でしたから、今頃は人が増えているかもしれませんが。夏場になると露店の数も減るんですよね。今日はまだそうでもなかったですが、来月(8月)になると多分ものすごく減ると思います。猛暑に大雨や台風など、天候条件がよくありませんので、売り上げもあがらなくなりますからね。

今回も骨董市らしい雰囲気の写真を少し上げておきます。3枚目の写真の「着物 詰め放題¥1,000」というのには目が惹かれましたね(笑)。もうちょっと、必死でビニール袋に詰め込んでる人がいてくれたら、面白かったんですけどね(笑)。

今日もいつものキム社長の店を見てきましたよ。今日は1点だけ購入しました。何を買ったかは秘密です(笑)。最後の写真の赤毛氈を引いた長机の手前に少し空きスペースがありますね。そこにあった物を私が買いましたよ(笑)。キム社長に「今日、投票日(参議院選挙)だろう。投票に行きなさいよ。」と言われました(笑)。韓国に比べると日本は選挙の投票率が低いですからね。私は閉店してから必ず行きますよ。午後8時までですからね。

今日は珍しく食品の方は収獲なしです。ちりめんじゃこは、また25日の天神さんの時に買おうと思います。

昨夜の晩酌(三島・三嶋の巻)

三島白黒象嵌柳紋の徳利は、10年以上前にソウル・踏十里古美術商街で購入したものです。購入時には口に共直しが施されていましたが、煮沸して取り除き金直しをしてもらいました。高台の内側とその周辺がカセていましたが、使用時にその部分にお酒を塗り付けていると、あまりガサガサした感じがなくなってきました。容量が1合半ぐらいで、独酌によいサイズです。長く使っていなかったのですが、久しぶりに引っ張り出してきました。

赤上がりの貫入盃は、ソウル・長安坪でこちらも10年以上前に購入しました。この盃、購入の1年ぐらい前から目をつけていたのですが、お値段の方が思ったより高かったため、なかなか買うに至りませんでした。その頃は、年に4,5回のペースでソウルに行っていましたので、行く度に値段交渉をするのですが店主が値引きしてくれず、最後は向こうの言い値が最初から少し安くなっていたので、ようやく購入しました。赤上がりで全体に貫入が入り、見込みに釉垂れもあり、見どころも多くお酒が進む盃です。時代は李朝末期でいいと思います。

李朝後期分院の白磁中皿に盛った焼き物は、京都三条寺町のすき焼き・しゃぶしゃぶの三嶋亭さんの牛肉の味噌漬けです。三嶋亭さん特選のステーキ肉を京白味噌で味噌漬けにしてあります。写真では分かり難いかもしれませんが、お肉は2枚です。こちらは写真からも分かると思うのですが、結構な厚みのあるお肉ですが、やわらかいので細かく切らずにそのままかぶりつきました。味噌漬けにしてあるのでお肉はしまっていましたが、それでも簡単にかみ切れるほど柔らかかったです。

納豆は三島の小鉢に、イタドリのきんぴらは李朝末期の白磁小鉢にそれぞれ盛り付けてみました。