奈良 友人宅(懐石料理 森本)

開店の時には立派なお祝いのお花を頂戴し、今年6月の当店1周年には、奥様と一緒にお花をもって来店してくれたありがたい友人です。 ご実家はお寺さんで、近鉄電車の急行も止まらない駅が最寄り駅です。そんな訳でもちろん彼は僧侶で、お寺の副住職です。これまで何度かお宅(お寺)を訪ねたことはあったのですが、最後に伺ったのがもう20年以上も前のことです。今回、彼のお父様に久しぶりお会いしましたが、お元気そうで何よりでした。

以前伺った時は、駅からお寺までは両側に田んぼが続く、のどかな光景の一本道だったのですが、今回来てみると開発で駅もその周辺の景観も一変していました。高速道路が通っていたり、真っ直ぐだった一本道が途中で湾曲していたり…。私はこの駅からお寺までの一本道を歩くのが好きだったんですが。しかしながら駅を離れてお寺の近くまで来ると、ほぼ昔のままの光景が残されており、少しホッとしました。

お寺で少し休んだ後、近鉄「大和八木駅」近くの「森本」さんというお店に連れて行ってもらいました。古民家を改装した雰囲気のいいお店でした。ご主人もユニークな方でした。懐石のコースをいただいたのですが、なかなか凝ったお料理を出してくれるお店でした。 結局、友達にご馳走になってしまいましたので、お値段の方は分かりませんでした(笑)。場所は近鉄「大和八木駅」から徒歩で5分程度のところだと思いますが、これも友達が車で連れて行ってくれたので、詳細についてはよく分からないんです(笑)。ミシュラン1つ星のお店だそうです。

今日から10月(今月の骨董イベント)

今日から10月です。なのにどうして、こういつまでも暑いのでしょうか?

京都の本日の予想最高気温は31℃です。真夏日やん!今日自宅から店まで約25分いつものように歩いてきましたが、日差しも強く、既に30℃を超えてるのではないかと思われる暑さでした。店に着いたら汗だくですよ。いまだにエアコンつけてますから。この暑さいつまで続くんでしょうか?しかも、台風18号が日本列島に接近中です。京都は4日(金)あたりに最も影響を受けそうな感じです。できるだけ、日本海側に逸れて行ってくれーと願うばかりです。

こんな10月ですが、京都では今月骨董のイベントが目白押しです。まずは、第1日曜日(今月は6日です)開催の東寺ガラクタ市、10日(木)は平安蚤の市、21日(月)の東寺弘法さん、25日(金)の天神さんと、ここまでは毎月定例なんですが、今月はさらに3つのイベントが開催されます。

まず、11日(金)~13日(日)に竹田のパルスプラザで開催される第75回京都アンティークフェア。19日(土)・20日(日)の両日は、古裂會本社で酒器を中心としたオークション下見会。さらに、25日(金)・26日(土)・27日(日)の3日間は、寺町美術通りで「第23回寺町美術まつり」が開催されます。

これらすべてを見学し、今月こちらのブログでご報告いたします。ご期待ください。

昨夜の晩酌(懐かしの金海手徳利の巻)

ブログ「李朝好き」トップの「「昨夜の晩酌」へはこちらをクリック」をクリックすることで、この「昨夜の晩酌」の記事のみを表示できるようになりました。ぜひご利用ください。

初期堅手の徳利は金海のような肌です。容量は2合を少し超えます。傷物で口に数箇所と高台にも1箇所銀直しがあります。この直しがあまり上手なものではなく、気に入らなかったのですが、これをまた金直しにやり直してもらったら相当高くつきそうなので、このままで使っています。最初、高台の周辺に小さく並んで2箇所、1cmと1.5cmぐらいのシミが出ていたので、これは育つ手だと思い購入しました。12,3年前だったでしょうか。

購入してから半年ぐらいの間、ほぼ毎日のように使っていたら2枚目の写真のように、シミがどんどん広がって行きました。当時はこれでお代わりして飲んでました(笑)。これぐらい育って味がついてくれると楽しいですよね。

李朝白磁の盃は、分院末期のものです。すなわち、官窯であった分院が19世紀末に民営化(民窯)された後のものです。分院末期のこのような発色の悪い白磁盃は、私はがソウルにいた90年代末頃には、ソウルの骨董屋でまだまだ結構拾えたんですが、今は少なくなりましたね。この盃、よく見るこの手のものに比べて立ち上がりがあって、高く深い造りになっています。3枚目の写真で、同じ手の盃と並べていますので、こちらを見ていただくと分かりやすいと思います。

子持ち鮎の甘露煮は李朝初期の白磁皿に、うざく(きゅうりと鰻の酢の物)は三島の小鉢に、こんにゃく煮は李朝初期の堅手小鉢に盛り付けてみました。

うなぎ おぜき

おぜきさんは、上京区の千本上立売を下がった(南に行った)ところにある鰻屋さんです。表で鰻や鮎などの川魚を焼いて販売されていまして、一見すると鰻を販売している鰻屋さんなのですが、お店の奥のお座敷で鰻丼が食べられるのです。

お店は京都の伝統家屋独特の奥深い、いわゆる「鰻の寝床」のようになっており一番奥にお庭があり、その手前に食事ができるお座敷があります。お座敷に行く途中に井戸もあったりします。

お部屋の方は、奥の庭に面したところに2人用のテーブルがあり、中央に一本の天然木から作られた大きなテーブルがあります。こちらには6人座れるでしょうか。お庭の方は、全く手入れがされておらず、枯れた草花が植わった植木鉢がたくさん置かれています。この植木鉢をどかすだけでも、だいぶん庭の感じがよくなると思うのですが、ちょっと残念です。

お昼の鰻丼セットは、うなぎ1匹分の4,600円(税込)と半匹分の2,800円(税込)がありますが、この日は1匹分の方をいただきました。10月から消費税率が上がりますので、来月以降お値段は変わるのかもしれません。

内容は、鰻丼に肝吸い、出し巻2切れとうざく、漬物が付いていました。こちらの鰻は、江戸前のように蒸す工程がありません。蒸さずに、素焼きにした鰻にタレをつけて炭火でパリっと香ばしく焼いてあります。私は京都人ですが、鰻は江戸前のあの蒸してから焼いた、ふわっとした触感が個人的には好きですが、これはこれで美味しいです。1匹分にしたので、お腹もいい感じでいっぱいになりました。腹持ちもよかったです。

こちらのお昼のお食事は11:30~14:00の営業です。夜も予約のみでされるようです。ご希望があれば、電話(075-461-2655)にてお問い合わせください。表のお店の営業時間は11:00~19:00で日曜定休です(その他不定休あり)。

一つ注意事項があります。こちらのお店は、お客様がご来店後に鰻をさばいて焼いてくださいますので、お料理が出てくるまでには40分程度かかります。さらに、こちらの鰻は蒸す工程が無い分、焦げやすいので何度もひっくり返しながら焼き上げていくため、焼くのに時間がかかるのだそうです。なので、時間に余裕のある時にはいいのですが、あまり時間に余裕のない時にはお勧めできません。ぜひ、余裕をもって町家で炭火焼き鰻をお楽しみください。

天神さん(9月)

今日は水曜日でお休みですので、朝ゆっくりと出発し、まず四条大宮まで行ってそこで散髪をして、その後市バスで北野天満宮へと向かいました。

北野天満宮に着いた時には、午前11時を少し過ぎていました。今日の京都の最高気温は29℃だったようですが、お天気が良かったので、体感では30℃を超えてるようでした。普段よりも2時間近く遅く到着したので、余計にそう感じたのかも知れませんね。もう9月下旬なんですけどね。

時間が遅かったせいか、平日にしては人出が多かったように思いました。外国人、特に欧米系の人が多かったですね。

楼門のところに来月の瑞饋祭(ずいきまつり)に出る鉾などが展示してありました。絵馬堂にもありましたが、今日もその前では猿回しをやっていました。修学旅行の生徒さんが集まって来ていましたが、お猿さんはやる気なさそうに、ずっと手で顔を隠したままでした(笑)。この後には、多分頑張って芸を見せてくれたのでしょう(笑)。

今日もキム社長のお店に行ったところ、ちょうどお昼ご飯の最中でした。何かおめでたいことがあった訳ではないと思いますが、市販の赤飯を食べてましたよ(笑)。

いつも通りの李朝・高麗の雑器が所狭しと並んだ黒毛氈の台の上から、李朝初期官窯の堅手皿を1枚発見したので、それを買ってきました。今日の収獲はそれだけ!お値段は秘密ですよ(笑)。

お昼は、北野天満宮から近い千本上立売にある「おぜき」さんという鰻屋さんで、鰻丼の昼定食を食べてきました。こちらは、また明日改めてご報告いたします。お楽しみに!

昨夜の晩酌(口無しの三島徳利の巻)

鯛のあら炊きは李朝初期の堅手皿に、茄子とイカの煮物は李朝初期の堅手茶碗に盛り付けてみました。今回料理を盛った器は、共に使い勝手がよく、こちらの晩酌への登板回数も多いものです。

三島の徳利は口を全て欠いており、ぐるりと金直しが施されています。胴や高台周りには結構カセも見られます。このように状態もよくなく、決して自慢してお見せできるようなものではありませんが、本歌の三島徳利ですし、1合2∼3勺と独酌用にサイズがよく、口の穴が大きいので、酒の出がよく注ぎ易いです。三島の徳利も、上手の物で完品や口部に少し金直しがある程度の状態の良い物でしたら、結構な高額になりますが、これでしたらその10分の1程度のお値段になります。初めての三島徳利は、こんなとこから初めて見たらいいのではないでしょうか。

ちなみに、10倍程度の高額な三島徳利の例としては、当ブログ「昨夜の晩酌(じゃこおろしの巻)」(2019年06月24日作成)に写真を掲載しておりますので、ご参照ください(2019年06月24日作成「昨夜の晩酌(じゃこおろしの巻)」へはこちらをクリック)。

青井戸手の盃は、10年ぐらい前にどこかの骨董祭で購入しました。黒くなった銀直しが口縁に2箇所ありますが、これは購入当初は普通に銀色でした。購入後、4~5年で今のようないぶし銀になったと記憶しています。金継ぎもいいですが、このような銀直しがいぶし銀に変色したものも、またいいいですよね。時代は李朝後期でしょう。

弘法さんと老松古美術祭

台風が接近中で朝から雨ということで、やはり露店の出店が少なかったです。

夏の暑さもようやく和らいで、露店の数も復活するかと思っていたところに台風の接近で、3連休の初日というのに残念でした。

そんな中、ちりめんじゃこ屋さんは店を出していました。これまで雨の日はたいがいお休みだったのに、珍しいことです。もちろん買って帰ってきましたよ(笑)。結果から言うと、今日の収獲はこれだけでした。お店の場所は、東門を入って真っ直ぐ、手洗い場のところです。

キム社長のお店も雨の中出店していましたよ。ご苦労様です。今日は茶碗として使える李朝初期の碗があったのですが、値引きしてくれないので結局買いませんでした。キム社長、最近ケチなんです(笑)。ここ数か月、外国人相手に相当売り上げたから強気になってるようですね。でも、古くからの知り合いは大事にしないといけませんよね(笑)。

でも、キム社長をはじめ、露天商の皆様ご苦労様です。雨の日、暑い日、寒い日ありますが、日を選べませんからね。売り上げにも影響しますし、本当に大変だと思います。25日の天神さんは台風も通過した後で、良いお天気が期待できますね。

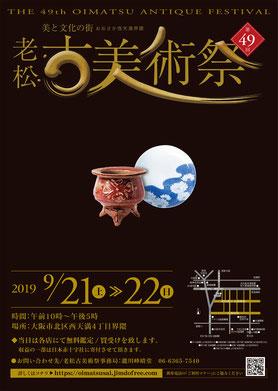

また、京都ではなく大阪での骨董のイベントなのですが、今日と明日(9/21㊏・22㊐)の二日間、西天満の老松古美術街で老松古美術祭が開催されます。

また、京都ではなく大阪での骨董のイベントなのですが、今日と明日(9/21㊏・22㊐)の二日間、西天満の老松古美術街で老松古美術祭が開催されます。

老松古美術祭は、阪神大震災の復興支援を目的に1995年から始まり、毎年春と秋の年に2回開催されます。

参加店は約40軒で、開催回数も49回目を迎えています。当日は各店にて無料鑑定・買受けもしておられます。

開催時間は、10:00~17:00。

最寄り駅は、京阪・地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩8分 、京阪「なにわ橋駅」徒歩5分 、阪急「梅田駅」より徒歩15分等です。

詳しくは、公式ホームページをごらんください。

昨夜の晩酌(甕器(オンギ)徳利の巻)

先日の京大病院での検査で、投薬によるものではありますが、糖尿の数値が下がっていましたので、しばらくぶりの日本酒解禁です。と言っても、その間ビールはガンガン飲んでましたけどね(笑)。夏場はしょうがないですよね(笑)。

徳利は甕器(オンギ)製のものです。甕器(オンギ)とは、うわぐすりを塗り高温で焼いた土製の甕で、キムチや味噌などを保存するのに用いられてきたものです。

90年代前半頃までの韓国では、家の前庭やマンションの屋上に大きなオンギの甕がいくつも置かれていましたが、今はキムチ冷蔵庫に姿を変えてしまいましたね。甕というから大きいものばかりを想像するかもしれませんが、家庭内で使う鍋や調味料などを入れる小型の壺なども作られています。

この徳利には、胴に線刻紋がぐるりと配されています。私がまだソウルにいた90年代末頃に購入したものと記憶しています。あまり使った頻度は高くなかったのですが、珍しいものですのでご紹介しました。容量は1合1勺程度です。

貫入のしっかり入った大ぶりの盃は、4,5年前ぐらいに踏十里古美術商街で購入したと記憶しています。私はどちらかというと小ぶりな盃を好みますので、この盃もあまり登板機会が多くなかったのですが、貫入が見込み全体に深くきれいに入っていて、よい景色です。井戸手盃と呼んでいいかと思います。時代は李朝末期です。

今日の酒のあては、和洋折衷になってしまいましたが、ローストビーフは李朝後期分院の白磁皿に、壬生菜のお浸しは三島の小鉢に、冷奴は高麗青磁の小皿にそれぞれ盛り付けてみました。

2019 中秋の名月

今夜帰宅した時点では残念ながら曇っていて、自宅から満月のお月さんを見ることができませんでしたので諦めていましたが、その後、雲が薄くなりお月様が顔を出しました。 慌てて写真をとったのですが、お月さんの光が強すぎて、夜のお日様みたいな怖い写真しか撮れませんでした(笑)。なので、ここにアップするのはやめておきます。

今年も月見団子を李朝の祭器(白磁祭器染付祭字紋台皿)に盛ってみました。見込みに「祭」の字が円の真ん中に書かれているのですが、お団子で見えません(笑)。関東の月見団子は真ん丸の形のもののようですが、関西の月見団子と言えば写真のようなものが一般的です。元々あんこはこしあんのものだったのですが、最近は粒あんのものもあります。私は粒あんが好きなので、いつも粒あんを買います。李朝の祭器はお菓子を盛るのにいいですね。

韓国では中秋の名月(旧暦の8月15日)を추석(チュソク 秋夕)と言って、その前後1日を含む3日間が旧盆の連休です。この期間は都会に住む人もみんな故郷に帰り、本家に親族が集まり祭祀や墓参を始めとする先祖の供養を行ないます。この連休を利用して海外旅行に行く人も多いのですが、今年は日韓関係の悪化から日本への渡航者が減っているようですね。

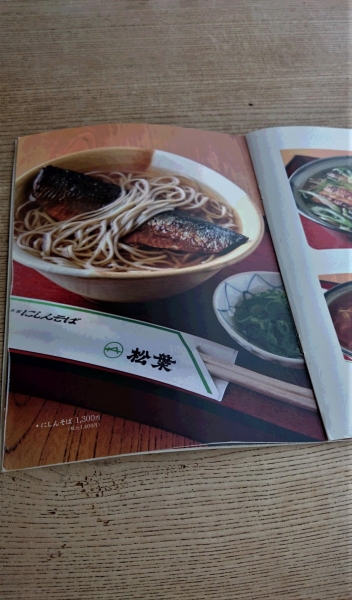

総本家にしんそば 松葉

それで、開店前に祇園川端四条の松葉さんでお昼ご飯を食べてきました。こちら松葉さんは、創業が文久元年(1861)で150余年の歴史がありますが、名物のにしんそばを考案され、現在の南座の一角に移って来られたのは明治になってからのようです。

タイトルにも「本家にしんそば」とありますように、こちらがにしんそばを考案された本家で、こちらの名物はなんといっても「にしんそば」です。なので、本来はにしんそばをご紹介すべきところなのでしょうが、本日も京都は30℃を超える暑さのため、夏限定メニューの冷たいものから「鱧天せいろ(そば)」をいただきました。

天ざるそばの天ぷらが、海老ではなく鱧になったものです。鱧天は揚げたてで、美味しかったです。鱧の他は、カボチャとしし唐の天ぷらでした。お値段は1,700円(税別)でした。名物のにしんそばは1,400円(税別)です。

1階は会計とお土産コーナーで、2・3階でお食事ができます。2階はテーブル席で、3階には上がったことは無いのですが、お座敷席もあるようです。場所は川端四条の南東角で南座の建物の角です。新門前・古門前の骨董街からも徒歩5分程度と近いです。当店と同じ、水曜定休です。