第9回平安蚤の市

ソウルの報告は昨日で終わったわけではなく、今日一日お休みして、明日からまたお食事処を引き続きご報告いたします。ご期待ください。

さて、平安蚤の市は今年4月から始まり、今回が9回目です。平安蚤の市は、平安神宮前の岡崎公園で毎月10日に開催される蚤の市で、約150店舗の骨董店、古道具店、古着店が全国より集まります。

いつものように、10日は10時から実家で月参りがあり、それが終わってから現地に向かいました。11時過ぎに到着しましたが、お天気も良く時期的にも観光シーズンのためか、いつにも増して人の出が多かったです。店の開店を12:00~にしてはいましたが、やっぱり忙しく、写真だけ撮って帰ってきた感じです。先月みたいにお休みの日だったら、もう少しゆっくりできたんですけどね。しかし、ざっと見たところですが、やっぱり韓国の物はめぼしいものが出てなかったですね。

でも、このイベントが毎月盛況なのは、ホントにうれしいことですし、いいことだと思います。やっぱり、なんだかんだ言っても150近い店舗が出るというところが、このイベントの人気の理由じゃないでしょうか。買う物が無かったとしても、それなりの規模の場所に沢山の露店が並べば、見て歩くだけでも楽しいですからね。

次回は明けて2020年1月10日(金)の開催です。

平安蚤の市を見終わって店に向かう途中に、古川町商店街を抜けていきました。こちら古川町商店街は、東大路通の一つ東の通りの三条通りから古門前通りまで約300mのアーケード商店街で、その歴史は江戸時代にまでさかのぼるのだそうです。商店街北入口の三条通は、かつては東海道の京都の表玄関として、知恩院、八坂神社、清水寺へ人の往来が盛んで多くの来客があり、主に食料品、日用必需品を商い繁盛を極めたそうです。

かつては「東の錦」もしくは「京の東の台所」と呼ばれていたこともあったようです。さすがに、その時代のことは私には分かりませんが、40年ほど前までは繁盛を極めた商店街で、昼前や夕方になると道は人でいっぱいになっていましたし、特に年末の買い出しの際などは、地面が見えないほどの人で道が埋め尽くされてしまう程でした。

それが今では、店舗数がすっかり減り、シャッター商店街の様相となってしまっています。今日も昼12時前でしたが、ご覧のように人が全然歩いていませんでした。今や商店街でお買い物より、大型スーパーでまとめてお安くお買い物する人の方が圧倒的に多い時代ですからね。諸行無常を感じますね。

【ソウルお食事処】 明洞 参鶏湯 ※閉店

※残念ながら2024年3月に閉店を確認しました

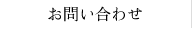

今回のソウルは気温が氷点下の寒さでした。冷えた体を温めるのには、やっぱり参鶏湯がいいですね。ソウルには参鶏湯の専門店は沢山ありますが、今回は明洞の「明洞参鶏湯」で参鶏湯を食べました。

こちらのお店は、私がまだソウル在住の時か、日本に戻って来て間の無い頃かに、現地で日本語の通訳ガイドをしていた知り合いの韓国人女性に教えてもらいました。当時は、お客さんのほとんどが現地の人でしたが、その後観光ガイドブックで紹介されたのか、こちらは一時日本人の観光客が多かったのですが、最近は見なくなりましたね。日本人観光客自体が減っているせいかもしれませんね。最近は中国人の観光客がほとんどです。

こちらの参鶏湯はもちろん美味しいのですが、それに加えて、食前酒の人参酒が徳利で出てくるのがいいですね。寒い日にはこれがまた温まりますね。1合は無いと思いますが、焼酎なので一人ならこれ一本あれば、お酒を注文しなくても大丈夫です(笑)。

こちらのお店の場所も分かり難いところにあります。地下鉄4号線「明洞駅」からの行き方をご説明します。まず、明洞駅の5番出口を出てください(写真2番目)。5番出口を出たらそのまま真っ直ぐに進んでください。次に、最初の筋を右に入ってください。この筋にも参鶏湯のお店「영양센터(ヨンヤンセンター)」がありますが、今回はスルーして進み、次の筋を左に曲がります。道の左側に注目して進んで行ってください。しばらくすると赤地に黄色い文字で「明洞 参鶏湯」と書いた看板が見えます(写真3番目)。そこを奥に入ると、また「明洞 参鶏湯」の看板があり階段がありますので(写真4番目)、そこを2階に上がっていただければお店があります。 参鶏湯はお値段16,000ウォンでした。

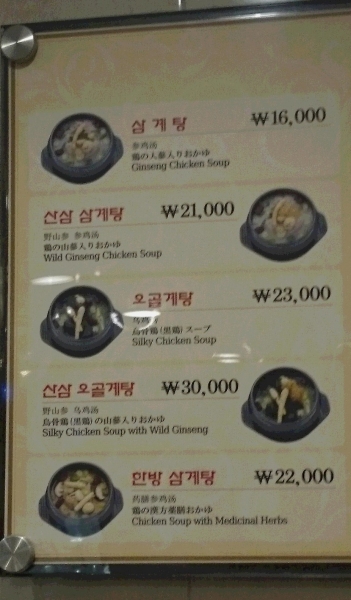

おまけです。この後、南榮(남영 ナミョン)駅前の본투비 마늘 치킨 호프(ボントゥビ マヌルチキン ホプ Borntobe Garlicchiken Hof)で、マヌルチキン(ニンニクチキン)半人前を持ち帰りにしてホテルで食べました。「参鶏湯食べた後にまたチキンかい!どんだけ鶏好きやねん!」と思われるかもしれませんが、ソウルに来たら、どうしても一度はこれを食べずには帰れないのです。こちらのマヌルチキンは、カリッと揚げたチキンにニンニクソースをたっぷり絡めてあり、すごくおいしいのですが、ものすごくニンニク臭いのです(笑)。なので帰国前日には、翌日の臭いが気になって食べられないので、初日のこの日の晩にしか食べられなかったのです。 コンビニで焼酎も買って1本飲んだら、当日は朝4時起きで来ていたので、すぐに眠気が来ました(笑)。

본투비 마늘 치킨 호프(ボントゥビ マヌルチキン ホプ Borntobe Garlicchiken Hof)につては、2019年03月15日作成の記事「Borntobe Garlicchiken Hof(ソウルお食事処)」に詳しいので、そちらをご参照ください。(2019年03月15日作成記事「Borntobe Garlicchiken Hof(ソウルお食事処)」へはこちらをクリック)

ソウル 東廟前蚤の市~黄鶴洞

ソウルの骨董街の一つである黄鶴洞へ行く時は、地下鉄1号線で「東廟앞(トンミョアップ)」まで行き、そこから歩きます。3番出口を出て、東廟前の蚤の市を抜けて清溪川(チョンゲチョン)の橋を渡ったところに、黄鶴洞の骨董街があります。「東廟앞(トンミョアップ)」駅から黄鶴洞までの詳しい行き方については、2018年12月11日作成の記事「黄鶴洞(ファンハクドン)」に詳しいので、そちらをご参照ください(2018年12月11日作成記事「黄鶴洞(ファンハクドン)」へはこちらをクリック)。

かつてはこちらに多くの骨董店があったのですが、1980年代に踏十里・長安坪古美術商街ができた際に、多くがそちらに移りました。なので、私がソウルにいた90年代には既に骨董店の数は少なくなっていましたが、今はさらに減ってしまいました。骨董と言えるレベルの物を扱っているお店がほとんど無く、いつも寄るお店は2店舗だけなのですが、今回はそのうちの1軒がお休みでした。他にもう1軒、焼き物を中心としたお店が一つあったのですが、ここ数年は、ずっと閉まっていまして、今回見に行ってみると他のお店に変わってました。最初の写真の「BOW AUDIO」という看板の上の青く塗られた下に、薄っすらとハングルで「동림당」(トンリムダン)と書かれているのが分かります。ここもとうとう無くなっちゃいましたか。店舗の近くに倉庫があって、よくそこの物を見せてもらっていたんですがねえ。ご主人も結構ご高齢でしたからね、寂しい限りです。もちろん今回、黄鶴洞での収獲は無しでした。

東廟前の蚤の市は、いつも通り抜けるだけですが、古本・古着・中古靴・食品・日用品・ガラクタと、とにかく何でも売っている市です。この日は平日だったせいか、それとも寒かったせいなのか、露店の数が少なかったですが、普段はもっと多いです。5番目の画像はリヤカーでテープ類を売っているおじいさんですが、ガムテープ・セロテープ・養生テープ等、ありとあらゆるテープが積まれていますが、これらが全て使いさしです(笑)。どこで集めてくるのでしょうか?

この蚤の市で買い物をしたことはありませんが、私がここで楽しみにしていることが一つあります。それはここでトーストを食べることです。この日も朝ごはんを食べて、そう時間が経っていなかったのですが、やっぱり食べてしまいました(笑)。トーストとは、鉄板にマーガリンを引き、その上で食パンと玉子と野菜(キャベツ・人参・ニラの細切り)を混ぜたものをそれぞれ焼いて、ケチャップと砂糖をかけて挟んだものです。焼いている画像しかありませんが、出来上がりは対角線で半分に折り、紙コップに入れて渡してくれます。

このトーストの屋台は、多くが駅の近くにあり、お勤めの人が朝ごはんに食べていくものなので、お昼過ぎると閉まってしまうことが多いのですが、ここは午後からもやっているのがうれしいところです。お値段も1,000ウォンとお安いのでありがたいです。鉄板の手前に並べてある飲み物は「ベジミル」という豆乳です。暖かいものが飲みたい場合は奥の列の鉄板に近い物を取って飲めばいいのです。こちらもお値段1,000ウォンです。合わせても現在のレートでは日本円で200円足らずです。ぜひお試しください。注文は「トースト、ハナヨ(トースト一つです)」と言えば分かります。お値段については、店によって違うと思いますので、他店の場合はご確認ください。

ソウル仁寺洞 흙 고미술(フック 古美術)

タイトルの「흙 고미술(フック 古美術)」ですが、日本語にすると「土 古美術」となります。こちらは、前回ソウルを訪問した際にご紹介するつもりが、当日は展示会への出展準備のため、商品のほとんどを持ち出し中でご紹介できなかった若手店主のお店です。

こちらの店主は、踏十里古美術商街のお父様のお店で9年経験を積んだのち、5年前に独立して仁寺洞に来たとのことです。小さなお店ですが、鉄絵の徳利や三島、高麗青磁、水滴など、日本人好みの韓国古陶磁器が並んでいます。店主の柳成虎(ユ・ソンホ)さんは、商用で日本に来ることも多く、日本語も堪能です。こちらは、主に韓国の焼き物を中心に木器・民俗品なども扱っているようです。また、写真のように、焼き物の直しもご自分でされるとのことです。

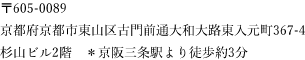

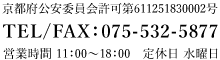

お店の場所は、大変分かり難いところにあります。건국(コングック)ビルディングと言えば、現地の業者の間では直ぐに分かるのですが、日本人の観光客には全く馴染みがありませんよね。場所は、仁寺洞サゴリから三一路(サミルロ)の方向に歩いて行きますと(写真6番目)、道の左側にコンビニのセブンイレブンが見えます(写真7番目)。その隣に駐車場があり(写真8番目)、その奥に건국(コングック)ビルディングのビル群があります。その中の正面の건국관(コングック館)の1階100号(入口を入って右奥)が흙 고미술(フック 古美術)です(写真9番目。お店入口写真は5番目)。説明と写真を頼りに探してみてください。

また、仁寺洞の骨董店所在地に関する情報は、2018年12月10日作成の記事「仁寺洞(インサドン)」に詳しいので、そちらをご参照ください(2018年12月10日作成記事「仁寺洞(インサドン)」へは、こちらをクリック)。

お父様のお店は、踏十里古美術商街6棟の「대일사(テイルサ)」で、こちらは韓国物の他に中国物も扱っておられます。

ソウル(2019/12/02~04)

12月のソウルはやっぱり寒かったです。気温は、初日の最低気温が-2℃、2日目が-4℃でした。でもまあ、12月初旬なのでこの程度ですが、ソウルの本格的な冬の寒さはこんなものではありません。1月の下旬から2月の初旬にもなれば、今回の-2℃や-4℃という気温が1日の最高気温になり、最低気温は-12℃や-13℃という日が続きます。そうなると雪が降って積もると凍って解けませんので、道が滑ってとても危険です。ソウルの街は結構坂が多いんです。

今のオンドルは温水式ボイラーだと思いますが、私がソウルで過ごした90年代には、まだ練炭式のオンドルの家があって、寒い朝には雪が凍結した道の滑り止めとして、練炭の灰が道に投げ捨てられている光景をよく目にしました。練炭式のオンドルは、一酸化炭素中毒事故などが起こることもあり危険なため、今は使われていないと思いますが。

そんな寒いソウルで、今回も仁寺洞、黄鶴洞、踏十里・長安坪古美術商街と骨董街を一通り回ってきました。韓国骨董業界の不景気は相も変わらずで、今回無くなっていた店、移転した店など数点を確認しました。日本からのお客さんが減っていることも大きく影響しているようです。今回飛行機は、復路こそ席がそこそこ埋まっていましたが、往路はガラガラでしたから。

そんな中、いつものように古き物を訪ね、美味しい物を食べてきました。今回は前回紹介できなかった仁寺洞の若手古物商のお店をご紹介します。もちろん、ソウルのお食事処もご紹介します。明日以降に毎日少しずつご報告してゆきます。ご期待ください。

今回も関空への行きも帰りもJRはるか号は、ハローキティの車両でした。

祇園 川上

本日は法事のため開店が14:00からとなってしまいました。前もってお知らせはしておりましたが、もし、本日の14:00開店前にご来店いただいていたお客様がいらっしゃいましたら、誠に申し訳ございませんでした。法事の方は無事終わりまして、その後のお昼ご飯を祇園の川上さんでいただいてきました。

祇園川上は祇園町の真ん中、花見小路を一筋西へ入った「西花見小路」という静かな通りにあります。今年7月に花見小路通りで大きな火事がありましたが、こちらはその現場の裏側になります。築100年余りの当時町屋だった建物を改装して作られた店舗には、大正時代の趣が今も残っています。 祇園町らしい空間で、京の情緒を堪能できるお店です。

しかし、意外にも創業は昭和35年ということで60年にも満たないので、京都の老舗料理屋からするとそれほど歴史あるお店ではないということになってしまいます。京都の老舗のお料理屋さんは創業100年以上は当たり前、300年を超えるお店だってありますからね。それでもこちらは、京都祇園街の食文化を心ゆくまでご堪能できるお店としてご紹介できます。

今日いただいたのは、多分お昼の5,500円(税込、サービス料別)の懐石だと思います。懐石はお昼が5,500円(税込、サービス料別)~、夜は14,300円(税込、サービス料別)~になります。 お席の方は、カウンター…10席、個室…本館・別館 計7部屋(椅子席・御座敷)です。今日は2階の個室でいただきました。

営業時間は、昼12:00~14:00(L.O.13:30)、夜17:00~21:00までに入店となります。 お休みは不定休で、夏季・年末年始休み有りです。

明日からの3日間は、先にお知らせしていたとおり臨時休業とさせていただきます。期間中は、またソウルの方へ行って参ります。

明日から12月

京都では本日11月30日より、南座で歌舞伎の吉例顔見世興行が始まりました(12月26(木)まで)。数日前から南座の正面には「まねき」という歌舞伎役者の名前を書いた看板が掲げられていました。独特の太く丸みを帯びた字は「勘亭流」という書体で、「劇場に隙間なく客が入るように」という願いが込められているのだそうです。京都人は、南座に顔見世の「まねき」が掲げられた姿を見ると、今年も残りわずかだなあと感じます。

明日から12月、もう今年も残すところほぼ1か月となりましたが、明日12月1日(日)は法事のため、誠に勝手ながら営業時間を14:00~18:00、14:00からの開店とさせていただきます。ご了承ください。

その翌日12月2日(月)から4日(水)の3日間は、これまた勝手ながら臨時休業とさせていただきます。ご不便をおかけいたします。この期間中は、またソウルの方へ行ってまいります。あちらでの様子は、またこのブログで報告させていただきます。ご期待ください。

既に、本ホームページの「お知らせ」でもご案内させていただいた通り、12月7日(土)より高麗・李朝酒器をこの年末年始用に追加出品いたします。ご購入をご検討ください。皆様のご来店をお待ちしております。詳細につきましてはこちらをクリックの上、ご確認ください。

京都の骨董関連イベントといたしましては、明日(12月1日)第1日曜日の東寺ガラクタ市(私は行きません)、12月10日(火)の平安蚤の市、21日の終い弘法、25日の終い天神といった定例の行事のみです。また、こちらで随時ご報告をしてまいります。

知恩院 和順会館 花水庵

今日は、浄土宗の総本山知恩院の三門のすぐそばに位置する花水庵に行って来ました。

花水庵は、知恩院の宿坊施設である和順会館内にあるお食事処です。和順会館には宿泊施設・食事処の他にもショップ・ホール・会議施設・大浴場なども備えています。

こちらに来るのは今回が初めてでした。今日はお昼のメニューから「花伝」(税込2,310円)をいただきました。お刺身・胡麻豆腐・生麩のあられ揚げ・煮物・焼き物等6種類とご飯・味噌汁・お漬物という内容でした。

全体的に上品なお味でしたが、写真左上の煮物は味付けが随分甘辛く、市販のお惣菜を盛りつけたもののようでした(笑)。さらに、ゆずの皮のように見える容器はプラスチックでした(笑)。どれも日本酒に合うようなおかずばかりで、今晩一杯やりたくなってしまいましたね(笑)。

宿坊施設内の食事処ですが、精進料理だけではありませんし、アルコール類も提供しています。ただ、お値段の方はお昼でも2,000円ぐらいからになります。

営業時間は、朝食7:00~10:00、昼食11:30~14:00、夕食17:30~21:00です。宿坊施設なので朝食もできます。

新門前・古門前通の骨董街からも徒歩10分以内です。

また知恩院では、希望日の5日前までに予約が必要ですが、精進料理をお寺内の一室でいただくこともできます(但し、行事の都合により予約ができない日もあります)。また、こちらについてもいずれご紹介したいと思います。

天神市(11月)

昨日の晩まで、天気予報で京都府南部は未明から午前中にかけて雨との予報でしたが、今朝になってみると1日曇りの予報に変わっていました。その予報のとおり、いつ雨が降り出してもおかしくないような空模様ではありましたが、現在午後3時を過ぎましたが、雨の方は持ちこたえていますし、それどころか晴れ間も見えるようになりました。そんな前日までの天気予報の影響もあってか、今日の天神さんの露店はやや少ない感じでしたね。いつものとおり、修学旅行生と外国人の姿が目立ちました。

チリメンジャコをいつものお店で買いました。場所は、大鳥居を過ぎてすぐの向かって左側です。もう弘法さんには出店しないので、必ず、こちら天神さんで買わなければなりません。もちろん、干し芋も買いましたよ(笑)。夏場は干し芋が出なくなるからさみしいですが、あと半年ぐらいは大丈夫ですね(笑)。

先月からもみじ苑が公開されています。先月はまだ時期的に早かったので、受付に並ぶ人はいませんでしたが、今日は少し並んでいましたね。写真の看板に「史跡御土居 もみじ苑」とありますが、ここに記された「御土居」とは、天下統一をした豊臣秀吉が、京都の都市改造の一環として築いた土塁です。これらは、外敵の来襲に備える防塁と、鴨川の氾濫から市街を守る堤防として築かれたものでした。台形の土塁と堀からなり、土塁の内側を洛中、外側を洛外と呼びました。要所には七口を設け、洛外との出入口としました。鞍馬口,丹波口などの地名はその名残だそうです。現在では、ここ北野天満宮や鷹峯等、北辺を中心に僅かに名残をとどめるのみとなりました。もみじ苑の公開時期は12月8日(日)までで、同期間中ライトアップも行われます。料金は大人1,000円、500円です。

今日もキム社長のお店に寄りました。21日の東寺の弘法さんで見た、伊羅保系の青磁徳利あるかなと思って行ったのですが、やっぱり売れちゃってました。ちょっと残念でした(今月の東寺弘法さんの伊羅保系青磁徳利の写真を見るにはこちらをクリック)。今日は骨董の収獲は無しでした。

昨夜の晩酌(青井戸手盃の巻)

高麗青磁の陰刻紋徳利は、5~10年程前に購入したと記憶しています。陰刻紋は、木の葉っぱなのか草なのかよく分かりませんが、何やらギザギザと彫り付けられています。写真に写っている面は、比較的深く彫られていますが、反対側の面は彫が浅くて更に分かりづらいです。丸っこくて可愛らしい、私の好きなスタイルですが、穴がやや小さいので、花を生ける方が向いているかもしれません。

やや大ぶりな青井戸手の盃は、韓国の骨董店で10年ぐらい前に買ったことは確かなのですが、どこの店だったか思い出せません。椀形に口縁に向かって開いているのではなく、真っ直ぐ垂直に立ち上がっているところが貴重な形状です。使用により、見込みや外側の腰の周辺が赤というよりは、枇杷色に変色してきました。さらに頻繁に使って行けば、まだまだ育っていい味になる物だと思いますが、私の場合、小ぶりな盃の方が好きですので、私の手元にある以上は、これ以上の成長は見込めないのでしょう。底の内側は、縮れ釉になっており、底部と側面にはカイラギ状になった釉薬も見られます。

うるめいわしは李朝初期官窯の白磁皿に、筑前煮は李朝末期の染付祭字紋祭器台鉢に、ほうれん草は李朝初期の堅手小鉢に、それぞれ盛り付けてみました。初期官窯の白磁皿は民窯の出来と違い、写真のようにしっかりとした高台です。染付の祭器は丸紋に「祭」の字が染付で書かれているのですが、筑前煮で見えません(笑)。ほうれん草には鰹節をかけて食べるのですが、写真撮る時にあんまり沢山鰹節をのせると、なんだか分からなくなってしまうと思って、少し控えめにかけたのですが、控え過ぎたようです(笑)。実際にいただく時は、鰹節をたっぷりのせて、ポン酢をかけていただきました。