昨夜の晩酌(ダブル再登板の巻)

「まだ2回目かあ」という感じですが、今月は検査前(といっても三が日は結構飲んでましたが(笑))、検査結果によるショック、鍋料理の機会の増加などが、回数減少の主な原因にあげられるでしょう。まあ、次回3月の検査で数値を下げなければ、こちらの回数はあまり増やせないなとは考えております(笑)。

今回は徳利・盃共に、過去にこのシリーズでご紹介したことのある品です。すなわち再登板となります。これまでも再登板はあったのですが、その時は、徳利か盃のいずれか一方だけだったのですが、今回は両方が再登板となりました。いや、だからと言って、手を抜いてるわけではないですからね(笑)。先にご紹介したのは、このシリーズの初期で、まだタイトルに副題を付けていなかった頃の話です。

鉄砂徳利は口を欠いており、ぐるりと銀直しが施されていますが、このように独酌サイズの鉄砂徳利は希少です。 両面に木の枝なのか草なのか、よく分らない絵が描かれています。先の登板時にも言いましたが、この手の鉄砂徳利は、両面に同じような絵が描かれていることが多いのですが、この徳利は写真のように絵が少々違ってます。1枚目の写真の絵の方が複雑で面白いですが、鉄砂が薄いのに対し、2枚目写真の絵の方は4つに枝分かれした単純な絵ですが、鉄砂の色が濃く力強いです。どちらの方がお好みでしょうか?容量は1合半程度です。

粉引の平盃は、見込みに渦巻き状の線刻紋のある大変珍しいものです。金継が1箇所、窯キズが1箇所あり、引っ付きもあり、形はひしゃげています。これを、左手で親指を引っ付きの陶片に掛けて持つと飲みやすいです。そうやって持つと、口縁の向こう側に白泥の垂れが見え(写真では盃の上方、窯キズのすぐ右です)、見込みの渦巻き、手前中央付近の帯状の白泥の流れと相俟って、大変良い景色だと以前も説明しました。今店に出している粉引平盃は、白泥も上釉も厚掛けで姿もよく、まさに宝城粉引の正統派という感じですが(「商品紹介」に掲載していますのでご確認ください)、こちらの方は大珍品といったところです。

サバの味噌漬けは李朝後期分院の白磁皿に、小松菜のおひたしは李朝初期堅手の小鉢に、おからは三島の小鉢にそれぞれ盛り付けてみました。

2020 初天神

12月25日の終い天神と共に、例年は特に賑わうはずなのですが、今年も先の初弘法と同様に、思ったよりも人の出が少なかったですね。土曜日でお休みですし、お天気もよいのに、どうしたことでしょうかね?いつもはよく見かける修学旅行の生徒さん達の姿も、今日はあまり見かけませんでしたね。

絵馬堂には、お正月2日から4日に行われる天満書(書初め)の作品が展示されていました。「家庭の部」というのは何なのでしょうかね?子供の作品ではなく、大人の作品なのでしょうか?猿回しは、まだ準備中でしたね。帰りにもう一度確認しようと思っていたのですが、やはりいつもの調子で忘れて帰ってしまいましたね(笑)。

天神さんの境内のあちこちには、撫で牛といわれる牛の像があることは、以前にもこちらでご紹介しました。自分の身体の悪い所を撫でた後、牛の同じ箇所を撫でると自分の悪い所が治るとか、牛の頭を撫でると頭がよくなるともいわれており、今日もそれぞれに牛を撫でていく人達が目に付きました。この撫で牛はよく知られていますが、東門を入ったところにある手洗いにも、4枚目の写真のような牛の石像があります。神社の手洗いには、龍の石像があることが多いですが、さすが天神さんですね。ちなみに、天神さんのこれらの牛は、菅原道真が丑歳の生まれで、牛は天神様のお使いと言われることが由来だそうです。

天神さんの梅花祭は来月なのですが、もう境内のあちこちの梅が花をつけていました。今年は暖冬のせいなのか、梅の開花が早いですね。去年は梅花祭の時でも、まだ梅が咲き始めのような感じでしたからね。今年の梅花祭の時には梅が散ってしまっているというようなことにならなければいいですけどね(笑)。

今日の成果は、干し芋とちりめんじゃこだけでした。ちりめんじゃこは、いつもの一の鳥居を抜けてすぐ左のお店で買いましたが、最初、お店に行ったらいつものおばちゃんがいませんでした。ちょうどおトイレに行っている時でした。以前は他に2人ぐらいおばあさんがいて、3人ぐらいでやっていたのですが、もうご高齢で出てこられなくなってしまったそうで、今はおばちゃん一人になってるので大変です。すぐに戻ってこられたので、無事に買うことができました(笑)。よかったです。

今日は骨董の収獲は無しでした。キム社長のところにも目ぼしいものはありませんでしたね。

今出川通から北野天満宮の東側の御前通を北へ50mぐらい行ったところに、Preiadesu(フレアデス)というマンションがあり、その地下のガレージがフリーマーケット風になっており、お安い日曜雑貨の焼き物や木製品や茶道具などを売っています。こちらも、いつも覗くようにはしています。まあ、めったに欲しいものはありませんが、時に使えそうなお盆やガラス製品などを見つけることがあります。骨董品といえるほど時代のあるものはほとんどありませんが、こちらも時間があれば、あまり期待せずに覗いてみたら面白いと思います。

2020 初弘法

年の初め1月の市は「初弘法」と言いますね。一年最初の弘法さんで、普段より露店も人の出も一層賑わいを増します。しかし、今日は平日のせいか、思ったほどの混雑ではなかったですね。今朝は二度寝してしまい、いつもより少し遅い9:20頃に到着したのですが、12月の終い弘法の時ほどではなかったですね。25日の初天神は土曜日で休日なので、もう少し賑わうのかもしれませんね。

写真は無いですが、テレビの取材カメラを見ましたよ。毎年、初弘法と終い弘法にはテレビ局が取材に来て、お昼のニュースで放送されますね。天神さんも同様だったかな。まあ、4日後には分りますね(笑)。

1枚目の写真は、修行大師像です。東寺の南門の西にあります。今日も先月の終い弘法の時もこちらで手を合わせる人が大勢いらっしゃいました。今日はいつもより少し遅く到着したので、あまりゆっくり見て回れませんでしたが、いつも通り干し芋はしっかり買ってきました。東門を入ったところのお店と南門に近いところにあるお店でそれぞれ買いました。もちろん、一袋はキム社長に進呈です(笑)。明日会う人に差し上げる分があって沢山買ったのですが、ちょっと多過ぎたかな?かえって迷惑かな?まあ、職場に持って行ってみんなで食べてもらったらいいですよね(笑)。

今日もキム社長のお店に寄りました。今日は新しいものを持って来ていましたね。初期堅手の小鉢一つを買いましたが、店に着いてからよく見てみると、ガーン!なんと、共直し発覚です。油断したなあ。売り物ではなく、晩酌の時のおかずを盛る器として使おうと思ってたんですけどねえ。官窯の手の高台のしっかりした造りのものだったんですが、ガッカリです。家で煮沸してみて、あまりダメージが大きくなかったらいいんですけどね。まあ、今回は「残念の巻」でしたね(笑)。

ご町内 新年会

普通、ご町内の宴会というと役員さんの集まりなどだと思いますが、うちの町内では町内の住人全員を参加対象とした新年会が毎年開催されます。こういうのは、ほかではあまり聞いたことがありません。私は今の町内に住んで20年目になりますが、新年会に参加するのはこちらに来て最初の年度以来で、約20年ぶりのことです。来て最初の年度は、近隣住民の方々も新しく来た住人がどんな人間なのかご心配だろうと思いましたので、顔見世のためにも参加しました。結果、かえってご心配かけたかもしれませんが(笑)。

その時は、広い畳の宴会場で軽く40人超程の参加者があり、自己紹介や余興の時間もあり、舞などをお見せいただいたりしていました。今年度は、私が町内の組当番(1組から6組まであり、私の地区は5組です)に当たっていましたので、参加しなければならんだろうと思って、久しぶりに参加させていただきました。

月日は流れ、今回は参加者が18名。うちの組からは私を含め6人の参加者がありましたので、ここ数年では参加者が多い方だったのだと思います。今回は、自己紹介も余興もなく、淡々と食事をいただき談笑をして、約2時間の新年会は無事終わりました。会費は2,000円と格安です。不足分は町内会費で賄われているのでしょう。場所は近所にある「京料理 花かがみ」というお店でした。

私の住んでいる京都市東山区は、高齢化と過疎化が急速に進んでいます。空き家も多く、住人が年々減少しています。子どもの姿を見かけませんし、独居老人宅が増加しています。そう言っている私自身も、そのうちに独居老人の仲間入りですが(笑)。空き家ができると新しい入居者はなく、ほとんどがゲストハウスか着物レンタル店になります。

来年の新年会もさみしくなるのでしょうか。来年は組当番を外れますので、私は参加しないつもりですが。

祇園 いづ重

検査の関係で、本日の開店は13:00~になりましたが、開店前にお昼を食べてきました。今日は、以前にご紹介するつもりだったところが、順番待ち状態だったために断念した、祇園のお寿司屋さんのいづ重さんに行って来ました。

場所は、祇園石段下の北西角の並びにあります。検査が終わって祇園に着いたのが11時半頃でしたが、今日は並ぶことなく直ぐに席に着くことができました。こちらは、お昼の12時ごろになると、順番待ちのお客さんがお店の前の椅子に座っていることが多いです。

店内は民芸調の雰囲気で、京都らしい奥深い造りになっています。壁の最上部には、古伊万里の色絵皿がずらりと並べて掛けられていました。席数はテーブル席で、20席程度かと思います。今日は、むし寿司と鯛の赤だしをいただきました。

むし寿司は、簡単に言えばちらし寿司を蒸したものです。寒い冬にお寿司を温かくいただくために、主に関西で冬限定で提供されるお寿司です。発祥は京都とも大阪ともいわれますが、時期的には明治末期頃からといわれています。こちらのむし寿司は、焼きアナゴ、焼き鱧、煮イカ、椎茸を混ぜ込み、錦糸玉子、焼きアナゴ、エビ、イカ、木くらげ、青豆をのせて、せいろで蒸しあげてあります。今年は暖冬ですが、寒い京都の冬にはお寿司は冷たくて体が冷えてしまいますが、むし寿司は冷えた体を温めてくれます。お値段は1,800円+税です。

鯛の赤だしは、鯛のあらが入った赤だしのお味噌汁です。あらの中には鯛のお頭の一部が入っていて、その中の目玉が美味です。コラーゲンたっぷりの目玉をほじくり出して、ちゅるちゅると美味しくいただきました(笑)。600円+税というお値段は、お味噌汁としては「高っ!」と思われるかもしれませんが、一度食べるとまた欲しくなるお味です。ぜひお試しください。

他にも、鯖寿司、鱧寿司、季節によっては鮎のお寿司などもありますし、お求めやすいお値段の稲荷寿司や巻きずしなどもあります。もちろん、持ち帰りもできます。

営業時間は10:30~19:00頃(完売次第、早仕舞いする場合有り)で、定休日は当店と同じ水曜定休です。

古裂會第110回オークション下見会

これまでにもご紹介したとおり、こちら古裂會さんは、業者だけでなく一般の方も参加できる開かれたオークションという形式を提供しておられます。今回も前回同様、こちら「みやこめっせ」(京都勧業会館)の地下1階の会場で開催されています。時々1階の会場での開催の時もありますので、お気を付けください。

今日は水曜日で定休日ということで、いつもよりゆっくりして11時半頃、会場に到着しました。いつもは11時の開店前にササッと見て店に向かうのですが、今日はゆっくりできました。でも、やっぱり韓国の物が少ないんですよね。まあ、事前にカタログ見てるから分かってはいるんですけどね。

今回は【特集】有職ということで、雛人形や菊や桐のご紋の漆器、皇族の方がお召しになった小袖や袷などが多く出品されていました。仏像もいつもより多く出ていたような気がしましたが、これは私の気のせいかもしれません。これまでも沢山出品されていたのかもしれませんが、元々私は仏像や仏教美術にはあまり関心がないため、いつも注意して見ていなかったので、今回そう思っただけかもしれません(笑)。

次回第111回は3月18日(水)・19日(木)に、場所は同じくみやこめっせ(京都勧業会館)での開催です。次回も水曜日なのでゆっくり出かけて、ゆっくり見られます。でも、韓国の物が出ないと時間持て余しますけどね(笑)。第111回は【特集】仏教美術です。私があまり関心のない分野です(笑)。

明日は誠に勝手ながら、午前中は京大病院で検査のため13:00からの開店となります。年末年始の生活習慣の乱れに、左肩痛のため筋トレができないことによる運動不足が重なり、ひどい数値が出そうで恐ろしい限りです(笑)。

新生 祇園 韓日亭

そんな韓日亭が、経営者が代わって店名・店舗、内装やメニューもほぼそのままに、新たに開店しました。実は、昨年の10月からオープンしていたのですが、開店前に前の経営者のママさんからもその件を聞いていて「10月にオープンしたら招待します」と言っていただいていたので、その前に勝手に行ったら悪いと思ってママさんからの連絡を待っていました。しかし、待てど暮らせどママさんからの連絡は無く、ついに年を越してしまいましたので、昨日行って来た次第です(笑)。

看板もそのまま使っていましたが、表のガラスには、店名や営業時間、肉の写真、日本語・英語・中国語・韓国語の「いらっしゃいませ」等の描かれたフィルムが貼られてあります。これだと、ほぼ中の様子が見えないので、初めて入る人には少しハードルが高いかなという気はしました。店内は、内装の他、テーブル・椅子などの家具類はもちろん、割り箸入れのケースやティッシュカバーまで、そのまま使われていました。

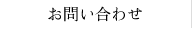

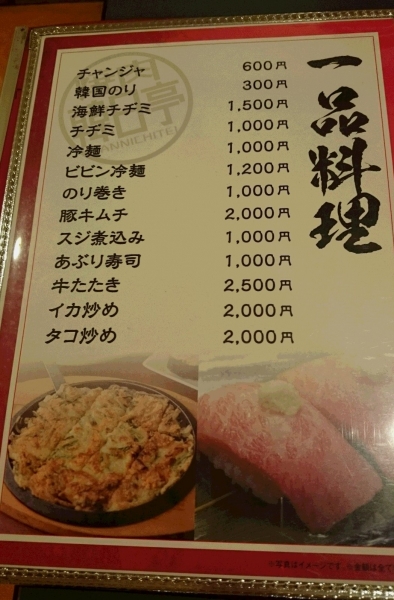

メニューの方は、もちろん新しく作成されていましたが、内容・お値段とも以前とさほど変わらないという印象でした。昨日は海鮮チヂミとホルモンの盛り合わせ、キムチの盛り合わせ、石焼ビビンバを注文しました。内容は写真のとおりですが、ホルモンの盛り合わせは、ミノとテッチャンと何かもう一種類でしたが、持ってこられた時は「少なっ」と思いました(笑)。でも、まあお値段1,500円ですから、こんなもんでしょうね。石焼ビビンバは、以前の「韓日亭」の時より量がしっかりしていました。逆に海鮮チヂミの方は、以前より小さくなってましたが。

残念だったのが、韓国式の無料おかずが付かなくなっていたことですね。キムチは、以前の「韓日亭」でも終盤には付かなくなっていましたが、おかずが無いのはやっぱり寂しいですね。大したものが出る訳ではないんですが、無料で付くというとこにお得感があるし、ソウルの食堂の感じを思い出すんですよね。でもまあ、そこまで求めるのは酷でしょうかね。

新生「韓日亭」の場所は、以前と同じ祇園会館 よしもと祇園花月の裏です。祇園の交差点から東大路通を上がって(北に行って)一筋目(よしもと祇園花月の手前)を西へ入り、そこからさらに一筋目を右に入ったところです。

営業時間は18:30~翌3:00までになりました。以前は日曜定休でしたが、今は日曜日も営業しています。年末年始はお休みしいていたようです。

また、これからちょくちょくお邪魔して、ご報告するつもりです。次はサムギョプサルかなと思っています。

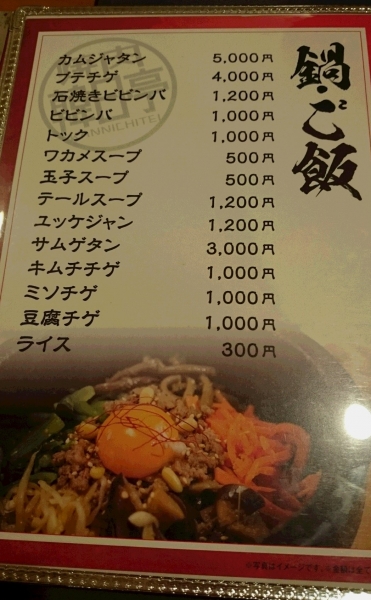

第10回平安蚤の市

京都で毎月開かれる骨董の市としては、古くからある21日の東寺弘法市と25日の北野天満宮の天神市、そして第1日曜日の東寺ガラクタ市がありますが、これらに出店する業者はもう大体が決まっていて、新しい業者が入り込む余地はなかなかないようです。そういった古くからの市には出店できない他府県の業者の人達が、こちらに多く出店されているようです。なので、比較的若手の業者さんが多いです。

いつものように、10時から実家で月参りに出てから現地に向かい、やはり今日も11時過ぎに到着しました。お天気も曇りとベストだったのですが、ここ最近に比べると、やや人の出が少なかったように思いました。特に今日は、外国人観光客が少なかったような気がしたのですが。

本日は店の開店を12:00~にしてはいましたが、11時過ぎ現地到着ではやっぱり忙しいですね。やっぱり韓国の物はほとんど出てなかったですね。あがりが悪く、キズの多い李朝白磁の面取壺が一つありましたので、安ければ買ってみようかと思ったのですが、残念ながら値段が合いませんでしたね。

それでも今回は収獲1点ありでしたよ。4枚目の写真のノミ跡の残るお盆1枚です。11月のこちらの市で、同じものを同じお店で、状態のいい物2枚を買っていましたが、今日また1枚、状態のいいものを見つけたので買いました。これも掘り出し物です。

お盆の上の冊子は、古裂會さんの第110回入札オークションのカタログ簡略版です。来週15日(水)・16日(木)の2日間、同じ岡崎公園のみやこめっせで下見会が開催されます。こちらもまたご報告いたします。

平安蚤の市の方は、次回11回は2月10日(月)開催です。

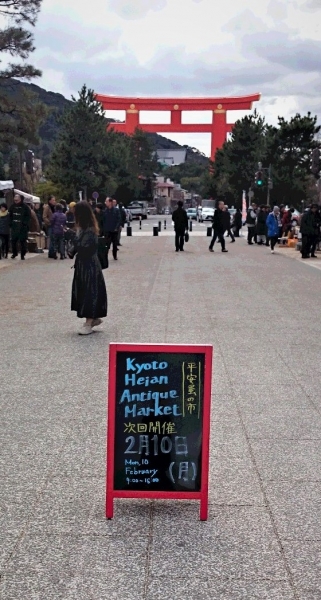

ミュシャ展 京都文化博物館

チェコ出身のアルフォンス・ミュシャは、アール・ヌーヴォーを代表する芸術家で、リトグラフ(石版画)という技法で作られた多くの商業用のポスターや、装飾パネルなどを制作し、人気を博しました。アール・ヌーヴォーとは、フランス語で「新しい芸術」という意味だそうで、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパに興った国際的な美術運動とその様式です。その特徴は、昆虫や植物などの自然のモチーフに、自由で有機的な直線を組み合わせた豪華で装飾的なデザインにあるそうです。分野としては建築、工芸品、グラフィックデザインなど多岐にわたったようです。

ミュシャのポスターというと、美しい女性を中心としてその周りに花などの植物と有機的な模様を配した、リトグラムによる作品が人気で、私もそのレトロな美しさには魅せられてしまいます。

今回の展示では、ミュシャのポスターなどのグラフィック作品のほかにも、ミュシャの作品から影響を受けたとされる明治期の文芸誌から、1960-70年代のイギリス・アメリカのグラフィック・アート作品、日本のマンガ家やイラストレーターの作品までが展示されていました。展示物の中に途中3点だけ写真撮影可の作品がありましたので、写真を撮ってきました。

こちらの展示は1月13日(月・祝)までです。終了近くになってますので、平日の割には人が多かったです。開室時間は10:00~18:00。但し金曜日は19:30までです。

今回の会場の京都文化博物館は、中京区の三条高倉に位置し、三条通りに面した別館は、旧日本銀行京都支店の建物で重要文化財に指定されています。こちらのホールでは、コンサートや講演会などにも利用されています。また、以前は数年間でしたがここで年3回骨董市が開催されていたこともありました。

別館から本館に通じる中庭にある「前田珈琲 文博店」は、旧日本銀行京都支店の金庫室を改装した店舗で、店内装飾はもちろん家具・食器に至るまで、レトロな雰囲気が醸し出されています。

本館には、江戸時代末期の京の町家の表構えを復元した「ろうじ店舗」があり、お食事処と京都の伝統工芸品や名産品を扱う店舗があります。一昨年こちらで「ろうじの骨董市」が開催されました。

明日は10日ですので、岡崎公園で平安蚤の市が開催されます。実家で月参りを済ませた後になるので忙しいですが、見に行って来ます。そのため、先にお知らせのとおり、誠に勝手ながら明日の開店時間を12:00からとさせていただきます。ご了承ください。

昨夜の晩酌(大化け盃の巻)

今年最初だからといって、物凄く貴重な、また高価な酒器をご紹介する訳ではありませんが(笑)。

伊羅保系の高麗青磁の徳利は、この時代のこの手のものとしては、珍しく口作りが盤口ではありません。無傷完品で釉薬のツヤもよく、色も翡色とはいきませんが、この手のものなりに美しいと思います。容量の方は、パッと見には3合ぐらいは入りそうに見えるのですが、実は2合をほんの少しだけ超える程度です。いっぱいいっぱい入れても2合1勺にも満たないので、まあ2合でいいでしょう(笑)。いつも言ってますが、昔はこのサイズの徳利でお代わりが基本だったんですけどね(笑)。

盃は李朝末期の民窯で焼かれたものでしょう。10年以上前になりますが、これをソウルの骨董店で最初に見た時は、無傷でしたが、大ぶりで白いだけで、当時は貫入もほとんど目立たない盃で、それほど魅力を感じませんでした。しかし、手にとってよく見てみると、底の内側にピンホールがありそこから少し赤みが出ていたので、これは育つかもしれないと思って購入しました。少し続けて使ってみると、貫入は深くなり、見込みには薄っすらと赤みが差して、割と短期間で大化けしてくれました。残念ながら、写真ではちょっと分かり難いですが。李朝の酒器というのは、このように良く育ちいい味がついて、期待していた以上に化けてくれることがあるので楽しいですよね。何か凄く得をした気分になりますね。

先月ソウルに行った際に、この盃を購入したお店を訪ねて行ったところ、お店が移転していました。もとの店のあった建物に移転先の略図が貼ってあったので、探してみましたが見つかりませんでした。略図が本当に簡単過ぎる地図だったんです(笑)。次回は、4月に行く予定をしていますので、また探してみたいと思います。

お刺身は李朝末期分院の染付皿に、筑前煮は堅手茶碗に盛り付けてみました。

「お知らせ」欄にもありますとおり、新年も引き続き、李朝・高麗の酒器を追加出品しております。

詳細につきましてはこちらをクリックの上、ご確認ください。