終い弘法 2023

そんな寒い中、今日は21日ですので、東寺の弘法市に行って来ました。今月はいつも通り第1日曜の東寺ガラクタ市はスルーし、5日に開催された平安蚤の市はソウルに行っていて行けませんでしたので、今月初めての骨董市でした。

今日は今年最後の弘法さんです。年の最後の弘法さんは「終い弘法」といって、年末年始の準備のため食品や正月飾りなどを求める人たちが大勢来られるものでしたが、昨年までの3年程の間はコロナ禍の影響でその賑わいが途絶えていました。今年の終い弘法はというと、ここ数年に比べると随分と人の出が多くなったいたように思います。コロナ禍前の終い弘法のレベルではありませんが、コロナ禍前の普通の弘法さんの時のレベルぐらいは、人の出があったように思いました。私が現地に行ったのが朝9時台でしたから、その後さらに人は増えたのではないかと思っています。でも、市バスの方はコロナ禍前のように満員でギュギュウ詰めになるようなことはありませんので、ありがたいことです。外国人の姿が今日は少なかったように感じましたね。クリスマス前だからでしょうかね。

今日は終い弘法ということで、普段はあまり行かない北大門から八条通の北総門までの通りの方も見て来ました。最初の写真が北総門です。北総門の前では野菜や果物が売られてましたね。ここの野菜のお店は年中出店しているのではなく、終い弘法や1月の初弘法の時などに出店するようですね。今日はこちらで干し芋を買いました。いつも通り骨董の収獲はありませんので、まずは予定していた干し芋ゲットです(笑)。

もう一つ、いつも終い弘法で買うのが「すぐき」です。京都の冬のお漬物の代表といえるすぐき(すぐき漬け)は、酸味が強い味ですが乳酸菌が豊富なお漬物です。真空パックにして売っているお店が1件だけありますので、毎年必ずそこで買うようにしています。ちなみに写真の「すぐき」の幟のお店ではありません(笑)。他のお店はビニール袋に入れて縛ってあるだけなので、日持ちがしないんですよね。今年の終い弘法も予定通りに干し芋とすぐきを無事ゲット出来ました。骨董の収獲は無くても、これだけ買えたらよかったです(笑)。

次は、25日の北野天満宮・天神市、終い天神をご報告いたします。

昨夜の晩酌(初登板のひしゃげ盃の巻)

昨夜も寒かったですが、最近仲間に入って来てくれた初登板の盃で晩酌しましたよ。

新しい仲間の盃ですが、緑釉のかかったひしゃげた形の可愛らしいやつです。最初のお料理と一緒の写真では、口縁が普通に丸い形のように写ってしまっていますので、2番目以降の写真でご確認ください。盃の胴部が両側から押しつぶされたようにひしゃげています。この形というのは、まず見た目が面白いですし、持ちやすいですし、さらには傾けるとお酒がするすると入って来てくれて、実に飲みやすいです。一目ぼれして入手しました。高脚盃というまでではありませんが、高台部が細く高く作られているのもまたいいんですよね。面白かわいいし、使いやすいし、見どころも多い。こういう盃を持つとお酒を飲むのが楽しくなりますね。薄いニュウが1本ありますが、私個人としては全然気にならないですね。しかし、こういう魅力的な盃を持つとこれを使いたいがために、日本酒を飲む頻度や量が増えてしまうということになりかねませんので、自制心をもって接していかなければなりませんね(笑)。サイズは口径が最大6.5cm、最小5.8cm。高さが5.0cmです。サイズもかわいいです(笑)。

徳利の方は、多分こちらでは最多登板になると思われる三島です。徳利どれにしようかと迷った時には、いつもこいつにします。キズはありますが、容量1合3勺程とサイズよく、カセの無い触り心地の良い肌が魅力です。今までも何度も言ってますが、酒器はやっぱり肌のいいものがいいですね。特に盃に関しては、口にまで付けるものですからね。

お料理の方ですが、クリームコロッケとイカカツは李朝分院末期の染付皿に、納豆キムチは高麗青磁の小鉢に、鏑の漬物は李朝分院末期の染付小皿に、鰻の山椒煮は李朝初期の白磁小皿にそれぞれ盛り付けてみました。

納豆キムチのキムチは、今月初めにソウルで買って来たものですが、もう味が酸っぱくなって来ていましたね。今後は炒め物などに使った方がよさそうですね。

【ソウルお食事処】 2023年12月

今回の初日4日(月)は晩ご飯を久しぶりに仁寺洞の鳥金(조금 チョグム)で食べました。こちらは釜飯の専門店です。看板には英文で「DORI KING」とも書かれており、日本語で「とりきん」と読ませたいのでしょうね。箸袋には「TORIKIN」とありました。名前からして鳥釜飯のお店かと思いますが、こちらの釜めしはどちらかというと海鮮系です。写真のように甘エビ・芝エビ・カニかま・かまぼこ・筍・マッシュルーム・銀杏・カイワレなどがのってます。これが今回いただいた조금솥밥(チョグムソッパプ 鳥金釜めし)ですが、アワビ入りの전복솥밥(チョンボクソッパプ アワビ釜めし)というのもあります。

今回は仁寺洞の業者の人にごちそうになったので、値段は分からなかったんですが結構いい値段のはずです。5年ぶりまでは行きませんが4年半ぶりぐらいでしょうか。本当に久しぶりでした。

店の場所は、仁寺洞メイン通りの안국동(安国洞 アングックトン)側入口近くです。

初日の晩の楽しみとして外せないのが본투비 마늘 치킨 호프(ボントゥビ マヌルチキン ホプ Borntobe Garlicchiken Hof)の마늘 치킨(マヌル(ニンニク)チキン)です。カリッと揚げたチキンにニンニクソースをたっぷり絡めたこのチキンは、美味しいのですがメチャクチャにんにく臭いので、帰国前夜には絶対に食べられないのです(笑)。今回は半人前を持ち帰りにしてホテルで食べました。場所は地下鉄1号線南榮(남영 ナミョン)駅から徒歩30秒以内です。

二日目の晩は미성회관(ミソンフェグァン)でカルビタンを食べました。韓国で食事するとおかずが沢山出てくるのがいいですね。メインの料理が出てくる前におかずをあてに焼酎飲みながら待てますからね。こちらはこれまでもご紹介していますが、お肉の店で炭焼きカルビやトゥンシムなどが人気です。場所は地下鉄4号線 숙대입구(淑大入口 スクテイック)駅の6番出口を出て、そのまま行って左の道に入って20mほど先の道の右側にあります。

朝食は、2日目の朝はスンドゥブとピビンパㇷ゚セット、帰国日の3日目はオムライスにしました。なぜ韓国に行ってまで朝ごはんにオムライスなのかというと、これもニンニク臭を抜くためでした(笑)。90年代にソウルにいた時も含めて、あまりあちらでオムライスを食べた記憶がないのですが、今回食べたオムライスは最後の写真のように、中のご飯がケチャップライスではなく白いご飯の焼きめしでした。今回も朝食は、南榮(ナミョン)駅の道路向かい側にある얌샘김밥(ヤムセムキムパㇷ゚)でとりました。お値段はどちらも確か8,000ウォンでした。朝食代としては高くなりました。

仁寺洞 아름다운 차박물관(美しい茶博物館)

仁寺洞の決して分かり易くないお店の場所につきましては、過去の記事に詳しく記しておりますので、そちらをご参照くださいね。また、今回も他のお客さんがいて店内の写真が撮れませんでしたので、店内の様子につきましてもそちらの写真でご確認ください(過去の記事〈2018年12月14日作成〉へはこちらをクリック)。

今回はセンガン茶(生姜茶)を注文したのですが、センガンユジャ茶(生姜柚子茶)で出て来ましたね。器の底に柚子が潜んでいました(写真4番目)。お値段は確か9,000₩だったと思います。もう10日以上経過しましたので、記憶が曖昧です(笑)。

いつものように、サービスの焼いた餅が時代のある器に盛られて出て来ました。今回は高麗青磁の小皿で出て来ました。これが楽しいので、必ずこちらでお茶をいただきます。支払い際のに「いつも餅を高麗青磁や粉青の時代のある器で出してくれるのがいいので、いつもこちらに来ているんです」と言って、お土産に持って来て余ったものですが、皆さんでどうぞと言って生八つ橋を差し上げたら随分喜んでいただいて、帰りにお茶をいただきました(写真5番目)。紅茶でしたね。こちらではお店を入ってすぐのところにお土産物のお茶の販売スペースも設けられています。

ギャラリー(無料)では、今回は족두리(チョクトゥリ)などが展示されていましたね。족두리(チョクトゥリ)というのは、韓国の女性が婚礼など礼装の際に使用した冠の一種です。展示されていたのは時代のあるものではなく、現代作家の作品でした。

今回店の外観の写真を撮るのを忘れてしまいましたので、そちらも前述の過去の記事でご確認くださいね。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

ソウル骨董街 黄鶴洞と踏十里・長安坪

黄鶴洞に行く時は、私の場合地下鉄1号線で동묘앞(トンミョアップ 東廟前)駅へ行きます。동묘앞(トンミョアップ 東廟前)駅は、동대문(トンデムン 東大門)駅の次になります。3番出口を出て東廟前の蚤の市を抜け、清渓川という川を渡ったところになります。位置や行き方については過去の記事に詳しく記していますので、そちらをご参照ください(「黄鶴洞(ファンハクトン)」へはこちらをクリック)。

동묘앞(トンミョアップ 東廟前)から黄鶴洞に行くまでの東廟前の蚤の市はいつも人は多いですね。ここは骨董と言えるような物は無く、衣類や日用品の中古品、食品などの露店が並んでいます(写真2∼5枚目)。外国人の姿も結構見受けられます。いつも黄鶴洞に行く行く時にはここを通って行きますが、ここで何かを買ったことはないですね(笑)。

清渓川の橋を越えたところに「ロッテキャッスルベネチア」というアパート(マンション)が見え(写真6番目)、その建物の道を隔てて向かって右側の区域が黄鶴洞になります。

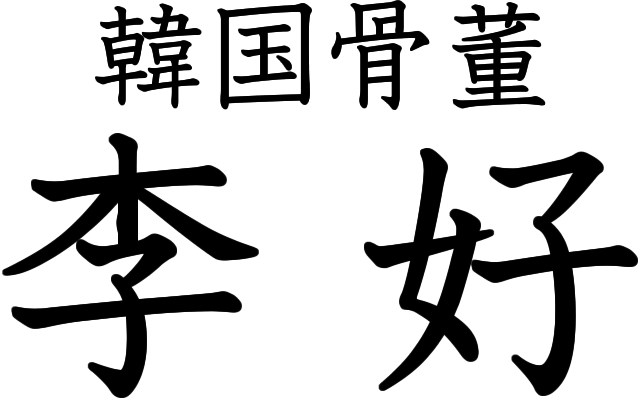

かつてはここにも多くの骨董店があったのですが、今は冷蔵庫、洗濯機などの大型家電製品や機械類などの中古品を扱う店が集まっています。骨董品を扱う店も少なくなっていたので、この区域で私が出入りしていた店はもう2軒しかなかったのですが、今回行ってみたらそのうちの1軒が無くなっていました。残ったのはもう1軒のみになってしまいましたね。残った1軒というのが1番目の写真と7番目の写真ですが、いつも7番目の写真の店舗に息子がいて、声をかけると主な商品のある1番目の建物2階の店舗に連れて行ってくれます。今後ここが無くなったら、もう黄鶴洞に行く事もなくなってしまいますね。

踏十里(タプシムニ)・長安坪(チャンアンピョン)古美術商街も今回はしっかり回って見て来ましたよ。地下鉄5号線「踏十里」駅を下車、エスカレーターで1番出口を出て踏十里古美術商街2棟→5棟→6棟と見て回り、さらに少し離れた(徒歩5分ぐらい?)の 長安坪(チャンアンピョン)古美術商街まで見て来ました。長安坪の方は開いていない店が結構多かったですね。1時半頃でしたから、お昼ご飯に出ていた店が多かったのかも知れませんが。しかしながら、今回はそこそこの収獲を得ることができましたので、よかったです。盃ばかりでしたが(笑)。また「昨夜の晩酌」の方でご紹介していきますので。

踏十里・長安坪についても、位置・行き方情報は過去の記事に詳しく記していますので、そちらをご参照ください(「ソウル 踏十里(タプシムニ)古美術商街」へはこちらをクリック)。

昨夜の晩酌(ベストサイズ&スタイルの明器盃の巻)

まずは、昨夜が初登板の盃から。こちらの盃は形からはっきりと分かる明器です。盃としいて使える明器というのは大概が酒器としては小さすぎるサイズの物が多いのですが、これは盃として使うのに無理の無いよいサイズです。形も立ち上がりよく口に向かってすぼんでいるのですが、口縁部でピット開いていていい感じです。「これぞ明器」といった感じのフォルムで、好き嫌いはあるのかも知れませんが、私はこの形にも惹かれました。明器ですので、全体的に薄っすらとカセはありますが、ガサガサした感じではなく気になるほどのものではありませんし、この程度なら使用によって肌はしっとりしてくるでしょう。胴部の高台付近にシミが出ているのですが、酒を注いでしばらくすると3番目の写真のように見込みにもくっきりとシミが現れます。サイズが高さ5.5cm、口径4.8

cm、胴径6.0cmです。キズや直しもありません。いつも通り色は現物より青みが強く出ています。3番目のお酒を注いだ写真が現物に近い色です。これと兄弟のようによく似た明器がもう1点ありますので、また後日こちらの投稿でご紹介いたします。

高麗青磁の徳利は、こちらでご紹介したことがあるものです。何回目になるかは覚えていませんが(笑)。丸っこい形状が可愛らしいです。容量はちょうど一合ほどで、穴も大きいので使いやすい徳利です。こういうのが一つあると普段使いにいいですね。こちらも無傷です。

お料理の方ですが、鯵の開きは李朝初期の堅手大皿に、胡麻豆腐は李朝後期分院の白磁小皿に、ほうれん草のお浸しは李朝初期の白磁小鉢に、お揚げ入りひじき煮は李朝初期堅手小皿にそれぞれ盛り付けてみました。

ソウルの報告は、また明日以降にぼちぼちと投稿させていただきます。

ソウル骨董街 仁寺洞 건국빌딩(コングクビル)

今回もソウルの骨董街を回って来ました。初日に仁寺洞、2日目に踏十里・長安坪、それから今回は前回、前々回と行けていなかった黄鶴洞にも久しぶりに行って来ました。

仁寺洞はやっぱり骨董店が減りましたね。移転した店もありました。今回仁寺洞でしばらく会っていなかった業者と偶然出会いました。仁寺洞のメイン通りで小さな店をしていたのですが、オークションハウスをやってうまくいかず、仁寺洞→長安坪→仁寺洞メイン通りと移って、その後連絡が取れていなかったのですが、今回건국(コングク)ビル内で偶然会いました。この건국(コングク)ビル内にも骨董店が入って来ています。건국(コングク)ビルの位置については過去の記事に詳しいのでそちらをご参照ください(過去の記事へはこちらをクリック)。건국(コングク)ビル内の店の紹介記事なのですが、後半最後の方で건국(コングク)ビルの位置の説明をしています。

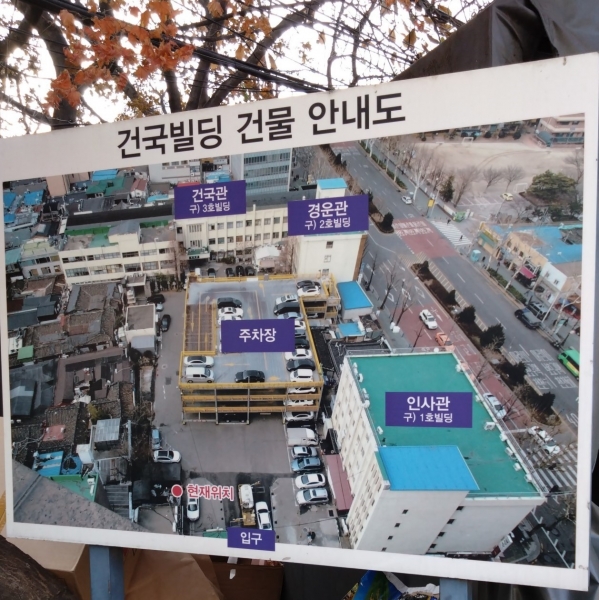

この건국(コングク)ビルは駐車場を中心に건국관(본관〈本館〉)・경운관(キョンウン館)・인사관(インサ館)という3つの建物から成ります。写真の案内図をご参照ください。これらは、元々は韓国の건국대학교(建国大学校)の建物だったそうですので、多分事務棟と研究棟だったのだと思います。

私が出入りするのは、この中の건국관(본관〈本館〉)内の数店舗だけなのですが、他の경운관(キョンウン館)と인사관(インサ館)にも骨董店があるようです。元々が店舗用というよりの事務室用の店舗になっているので、普通のお店の店舗のようにガラスの扉で外から中が見えるようなスタイルではなく、鉄の扉で中が見えず扉の上に部屋番号と店名等だけが書かれているスタイルの店がほとんどです。そのため、店を見つけにくいですし、なかなか入りづらいという感じのところです。

また少し時間を作って、この건국(コングク)ビルを探ってみて、お勧めできるようなお店があれば。こちらでご紹介できればと思っています。でもまあ勇気のある方は、その前にでもどんどん探しに入って行ってみてください(笑)。

また、仁寺洞の位置情報などにつきましても過去の記事に詳しいので、こちらをクリックの上ご参照ください。

ソウル 2023年12月

お知らせしていました通り、4日(月)と5日(火)を臨時休業、6日(水)が通常通り定休日で3日間お休みさせていただきました。その間、2泊3日でソウルに行っておりました。

冬のソウルに行くのはもう4年ぶりでしたね。今回は思ったより寒くなかったですね。というか、事前にネットの世界の天気予報で確認していたのですが、3日間とも最高気温が10℃以上、最低気温も2~3℃ぐらいの予報でした。例年この時期ですと少なくとも最低気温の方は氷点下になるんですけどね。お天気も良かったですしね。ただ、今日は西日本でもそのようなんですが、ソウルでも黄砂が飛んで来ていましてニュースなどではマスクの着用を呼び掛けていました。確かにマスクを着用している人が思ったよりも多かったように思いましたね。まあインフルエンザや肺炎も流行しているようでしたので、そちらの影響の方が大きかったのかも知れませんが。

あと地下鉄の1号線を仁寺洞への行き帰りによく利用したのですが、鍾路3街辺りから仁川や水原方面行がメチャクチャ混んでました。次の列車を待つ人でホームが溢れかえっていて、階段を下まで降りられないぐらいで、電車が来ても直ぐぎゅうぎゅう詰めになるぐらいでした。ちょっと怖いぐらいでしたね。

今回もまた骨董街をめぐるだけの旅をして来ました(笑)。5月と8月に行った時は黄鶴洞には行けていなかったのですが、今回は黄鶴洞の方にも足を伸ばして来ました。あそこに行ったのも4年ぶりになるんですかね。

今回はそこそこの収獲も得られましたし、今話題のトコジラミにも刺されることなく無事帰国しました(笑)。

10日(日)から酒器の追加出品をするため、その準備の方を優先しますので、そちらが落ち着いた来週から今回のソウルでの報告をさせていただきます。

早くも師走 2023年

もう今日から12月です。今年も残すところ1か月になりましたね。毎年感じることですが、本当に1年早いですね。年取るほどに1年経つのが早く感じられるようになりますね。なんででしょうかね(笑)。

既に「お知らせ」欄でもご報告のとおり、12月4日(月)と5日(火)を臨時休業とさせていただきます。6日(水)が定休日(水曜定休)ですので、3連休となります。ご承知おきの程、何卒よろしくお願いいたします。

今月の京都の骨董関係のイベントは下記のとおりです。

3日(日) 東寺ガラクタ市

5日(火) 平安蚤の市(会場:京都市左京区 岡崎公園内平安神宮前広場)

21日(木) 東寺・弘法市、

25日(月) 北野天満宮・天神市

今月は少ないですね。5日(火)の平安蚤の市だけは天候により中止の可能性がありますので、ご注意ください。中止となった場合、今月はこちらの「お知らせ」欄で中止のお知らせができないと思いますので、平安蚤の市の公式ホームページで前日の午後にご確認くださいね。

今年も10日(日)より李朝酒器の追加出品を行ないますので、ぜひご購入をご検討ください。また今年もこれまで通り、李朝酒器をご購入いただいた方には日本酒(銘柄:菊正宗)をプレゼントさせていただきます。詳細につきましては、また後日に「お知らせ」欄にてご案内させていただきます。

また、年末年始は2023年12月27日(水)~2023年1月5日(金)の期間休業させていただきます。何卒ご承知おきください。

昨夜の晩酌(多分名店の鶏すき焼きの巻)

昨日はすき焼き用のかしわをいただいてましたので、鶏すき焼きで晩酌といたしました。

いただいたのは多分京都の鶏料理で有名なお店の物だと思うのですが、パックの包装紙に書いてあったのをよく見てなくて、どこのお店の物か覚えていません(笑)。かしわ(鶏肉のことです)のささ身やむね肉・もも肉などいろんな部位に、鳥肝も3種類ぐらいの部位が入って、ミンチも入ってましたね。それに太い白ネギも入った鶏すき焼き用パックでした。これに玉ねぎと焼き豆腐、冷蔵庫にあった細い青ネギを加えて鶏すき焼きを作ってみました。ミンチはつくねにしてから投入しました。

美味しくいただけたのですが、すき焼きを器に盛り付けるというのは難しいですね(笑)。本来盛り付けるものではないですからね。試みてみたものの「うーん?」という感じですかね(笑)。元々小鉢に溶いた卵をつけて食べるものですからね。もっと少なく盛った方がかっこよく見せられるんでしょうけど、それだと今度はすき焼き感が薄れてしまいますからね。

酒器の方ですが、李朝初期堅手の平盃は、以前にもご紹介したことがあります。何回目になるかは覚えていませんが(笑)。9.1cmとなかなかお目にかかれないサイズです。平盃もサイズが大きいとお膳の上で場所を取りますが、このサイズだとその心配はないですね。肌の色も青みがかったよい色で、青い青磁釉の釉溜りも散見されよい景色です。見込みには貫入も出ており、よいアジになっております。いつも通り、写真の色は現物より青みが強く出てしまっていますので、割り引いてご覧くださいね。

三島の徳利の方も何度かご紹介したことのあるものですが、やっぱりこちらも何回目かは覚えていません(笑)。平盃よりはご紹介した回数が多いのは間違いないと思いますが(笑)。口部を大きく欠いており半分以上が銀直しとなっていますが、ぽってりした形状がよく、サイズも容量一合半程と独酌によいサイズです。穴はやや小さめですが、十分に酒徳利としても役割を果たせます。キズが大きい分、気軽に日々の晩酌に使えるのがよいところですかね。

その他、もずく酢は李朝末期の染付小鉢に、ミョウガの甘酢漬けは李朝後期から末期の白磁盃にそれぞれ盛り付けてみました。どちらも酢の物になってしまいました(笑)。