昨夜の晩酌(鶏龍山コンビの巻)

4日間お休みしたといっても、新型コロナ禍で例年のようにソウルに行くこともできず、また外を出歩くのも危険な程の猛暑のため、に11日(火)にお墓参り、14日(金)実家での盆参り以外は、買い物に行く以外にはほぼ外出もせず、自宅のクーラーの効いた部屋で、ずっと休んでました(笑)。仕方ないですよね。連日36~37℃の猛暑日でしたらからね。京都はまた気温だけでなく湿度が高いので、本当に気分が悪くなります。休み前の話ですが、仕事終えて自宅に帰ってきたら室内の温度が33.9℃でした。今日の京都の予想最高気温は38℃だそうです。こんな猛暑が来週まで続くようです。皆様もこの夏は、熱中症対策と新型コロナ感染対策の両方に、くれぐれもお気を付けください。

さて、夏期休業の最終日であった昨日、久しぶりの晩酌をしました。と言いますが、日本酒で李朝の酒器・食器を使用しての晩酌は久しぶりですが、その間、ビールはちょこちょこ飲んでました。来月の検査の数値が心配ですが、まあ夏ですからね、仕方ないでしょう(笑)。ちなみに、ビールと言いましたが、私が普段愛飲しているのはサッポロの「麦とホップ」で、厳密には発泡酒・第3のビールという範疇の物です。発泡酒・第3のビールと言われるものは数多く出回っていますが、「麦とホップ」はコクがあり、その味はほぼビールです。「麦とホップ」を飲むようになってから、他社の発泡酒・第3のビールを飲むと炭酸飲料のように感じます。まだ飲んだことのない方は、ぜひ一度お試しください。

前置きが長くなってしまいましたが、昨夜は日本酒をいただきましたよ。以前まとめ買いした「菊正宗 濃い辛口パック」をいただいてます。1.8ℓパック6本買いましたから、もう年内はお酒買わなくて大丈夫です(笑)(詳細は2020年7月1日作成「今日から7月(2020年)」をこちらをクリックしてご参照ください)。

鶏龍山の絵刷毛目徳利は、容量がおよそ2合8勺と3合を切ります。鶏龍山の徳利はこのような酒徳利として使えるサイズの物が少ないため大変貴重です。口部の大部分が欠損し金直しがされていますが、全体の6分の1程が残っています。その他にはキズや直しもなく、白泥の剥がれもそう目立って大きいものはなく、ひどいカセも見られません。また、迷いなく描かれた絵付けには躍動感があります。この手の物としては、サイズ、状態ともに申し分ないものです。李朝酒器のコレクターなら鶏龍山の徳利は一つは持っておきたいものですよね。ただ、今の私には2合8勺という容量は少し多過ぎますので、昨夜はお酒をいっぱいいっぱいには入れず、2合程度だけ入れていただきました(笑)。

盃の方も鶏龍山の刷毛目編笠盃です。平盃ですが、窯の中でこのように編み笠状にひしゃげてしまったものです。そのひしゃげた部分は、金継ぎがされていますが、呼び継ではなく割れ継ぎのようです。割れ継ぎの陶片部分にも金継が施されています。反対側の口縁部にも欠けの金継ぎとニュウの金継ぎが見られます。キズはありますが、白泥もたっぷり掛かっており、釉薬にカセものなくしっかりとしています。左手で内側にひしゃげた部分に親指をかけて飲むとよいのですが、見込みが思いのほか浅いため、片手で持ち上げて少しでも揺らぐと、口部の細くなった部分からお酒がこぼれてしまいます。なので、しっかり両手で持って持ち上げないとお膳や床をびしょびしょにしてしまうことになりますので、気を付けなければなりません。昨夜もいっぱいこぼしてしまいましたよ(笑)。だからこの盃、実はこれまであんまり使ってなかったんですよね(笑)。

お料理の方は、鯛のあら煮は李朝初期の堅手大皿に、モロヘイヤとえのきだけのお浸しは三島の小鉢に、蛤の佃煮は李朝初期の堅手豆皿に、それぞれ盛り付けてみました。

昨日は、四条花見小路の「かぼちゃのたね」の鰻弁当もいただいていましたので、こちらはシメにいただきました。

平安蚤の市 2020.8

いつもでしたら、10時から実家で月参りに出てから向かいますが、今月は8月でお盆のお参りになるため、実家でのお参りは14日になります。そんな訳で、いつもなら現地到着が11時過ぎになり、開店時間をを1時間遅らせることになるのですが、今日は早めの時間に行って来ましたよ。開店時間も通常通りでした。

現地到着は9時過ぎ頃でしたが、新型コロナ禍で感染者急増中にしては、店舗数も来客数もそこそこな感じでしたね。やっぱり、久々の開催ということで、待ちわびていた多くの人々が足を運んだからでしょうか。また連休中でお天気も良かったですからね。そういったことも手伝ってのことでしょうね。

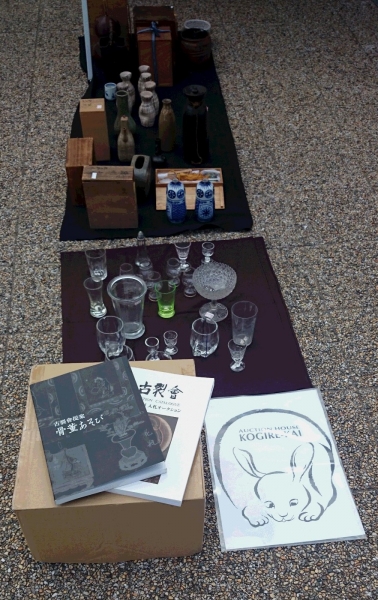

いつものように古裂會さんも出店してられましたね。次回9月のオークションのカタログができたようですね。次回は中国・韓国特集です。期待してみましょう。

いつも韓国の物はほとんど出ないので、買うという目的では行っていないのですが、今日は珍しく李朝の飴釉の面取壺を5、6個置いているお店がありました。写真は無いのですが、小壺が1つと大ぶりのものが5、6個ありました。値段を尋ねてみましたが、うーん、やっぱり合いませんね。飴釉の面取壺は、青山二郎も愛蔵したことで知られており、90年代頃までは、韓国でも数が少なくなり結構高価なものでした。それが2000年代の前半頃に、北朝鮮の物が中国経由で韓国に大量に入るようになってからは、値段が大崩れしました。なので、趣味で買う分にはいいのですが、これで商売するとなるとかなりの安価で買わないと利益が出てこないんです。やっぱり、李朝のものはうちの店で買った方が安いですよ(笑)。

あと目に付いたのは、流木を売ってるお店が2店ぐらいありました。流木は近頃、インテリアやアート作品として人気があるようです。写真のお店の他にも、もう少し長くて小ぎれいなものを置いているお店もありましたが、値段は多くが1本500円から1,000円までぐらいでしたね。買ってる人は見かけませんでしてけどね(笑)。

お天気が良くないと屋外の市は開催自体ができないのですが、この時期のいいお天気は=(イコール)暑い・強い紫外線ということですので、美白の私は長居はできません(笑)。私にとっての日焼けはやけどですから。それでも久しぶりだったので、30分以上は居たでしょうか。さすがに帰りは、知恩院前までバスで移動しました(笑)。

京都の骨董市が早くまた以前のように、毎月開かれるようになってほしいですね。もちろん、感染対策は十分にした上でですよ。

既にご案内のとおり明日(8/11)から14日(金)まで4日間を夏期休業とさせていただきます。これまでは、8月の下旬に2泊3日でソウルに行っておりまして、その期間を夏期休業とさせていただいていましたが、今年は残念ながら新型コロナ禍のため行けません。渡韓も年内は難しそうですね。

李好のヌシ 第一話「가락지(カラクチ)指輪」

当店、李好において開店時から売れずに店頭にある商品を当店の「ヌシ」としてご紹介するというものです。売れていないからと言ってつまらないものだということではなく、存在に気付いてもらっていなかったり、そもそもそれが何なのか分からずにスルーされて来たというような商品を、ここでご紹介・ご説明しようというものです。よく他の骨董店のホームページで、新着商品や自慢の商品の紹介などをされていますが、そういう他所でもやっていることはやりたくなかったので、少し趣向を変えた形での商品紹介にしようと思います。

「李好のヌシ」という名称は、もちろん関西のある深夜番組の中のシリーズ名からパクったものです(笑)。

記念すべき第1回目は、李朝の가락지(カラクチ)指輪をご紹介します。これは、全く売れていないという訳ではありませんが、2点ぐらいしか出ていませんので、まだたくさんあります。店内だけではなく自宅にも(笑)。

李朝の指輪というと素材が銀の은반지(ウンパンジ(銀指輪))がよく見られますが、他にも白銅や真鍮、銅製のもの等があります。2枚目の写真の奥左が銅製、その他の3点が真鍮製です。

また、二つ一組で使うものを가락지、쌍가락지(カラクチ、サンカラクチ)、1つだけのものを반지(パンジ)、二つがつながっているものを합반지(ハップパンジ)と言います。3番目の写真が쌍가락지(サンカラクチ)、4番目の写真が합반지(ハップパンジ)になります。

쌍가락지(サンカラクチ)は、1本の指に2つをはめるのものです。こんなゴツイ指輪を2つもはめていたら不便だろうと思いますが、朝鮮時代に銀製の指輪をはめられるような人は身分の高い人たちで、家事なども一切しなかったでしょうから、ただ自慢げに付けていたのでしょうね(笑)。쌍가락지(サンカラクチ)は、婚姻と夫婦一心(夫婦の絆)を象徴したもので、既婚女性のみが使用し、未婚の女性は반지(パンジ)を使用しました。

指輪には、コウモリが彫られている物がよく見られます(蝙蝠というより蝶のように見えますが)。日本では不気味なイメージのコウモリですが、漢字の蝙蝠の「蝠」の造りが「福」と同じであることから、中・韓では吉祥紋とされています。他に長寿や子孫繁栄を願う文字が刻まれたもの等もあります。3枚目写真の奥左の쌍가락지(サンカラクチ)には、図案化された「壽」の字が刻まれていますね。ちなみに、4枚目の写真手前右の小さな합반지(ハップパンジ)は、赤ちゃんが1歳の誕生日のお祝いの時に付けるものです。

쌍가락지(サンカラクチ)は、ご夫婦やカップルでペアリングのように1つずつはめられたらおしゃれだと思います。写真の銀の指輪は黒くなっていますが、歯磨き粉を付けて歯ブラシで磨いたら驚くほどきれいになりますよ。でもやっぱり、もっときれいな指輪の方がいいですかね(笑)。

昨夜の晩酌(再度登板魅惑の百合の巻き)

それにしても、長い梅雨が明けた後は猛暑ですね。今日は京都の最高気温は38℃まで上がるとの予報です。今日は水曜日でお休みですので、買い物などに出ようと思っていたのですが、近所で済ませられる最低限の買い物だけで済ませて、クーラーの効いた家の中でゆっくり過ごすようにしようと思っています。

昨夜ですが、久しぶりに百合の陰刻紋の堅手徳利を登板させました。この徳利、随分前に店の方に持って行っていたのですが、店頭に並べることもなく、昨日晩酌用に持ち帰って来たものです。李朝初期の堅手徳利の胴に百合の花がでかでかと陰刻された類例を見ない徳利です。購入時には直しは無く、口の半分以上を欠いた状態でしたが、購入後2年ぐらいしてから専門家に直してもらいました。容量はほぼ2合です。百合の絵が大胆なところが面白く、魅力を感じます。この徳利に関しては、2019年4月16日作成の「昨夜の晩酌(魅惑の百合の巻)」も合わせてご参照ください(「昨夜の晩酌(魅惑の百合の巻)」へはこちらをクリック)。

盃の方は、李朝後期~末期に民窯で焼かれたものでしょう。紫色のボディーには全面に貫入が入っており、見込みや高台(底)辺りには赤みが出ています。さらに、火間や釉垂れも見られ、景色の良い見どころの多い盃で、私好みのものです(笑)。この手の盃が、これも合わせて4つほど手元にあります。他の2点についても、以前こちらの記事でご紹介しています。

ただ、残念なことに購入時には口縁部に結構大きめの傷がありまして、当時は欠けたままの状態でした。こちらの傷の直しは私が自分でしたのですが、大きめの欠けにもかかわらず、奇跡的に失敗なく一度で出来てしまい、当時大変喜んでいました。貫入・釉垂れ・雨漏り・火間、これらのうち貫入を含み3つ以上がそろっている盃は、見つけたら必ず買ってしまいますね(笑)。

お料理の方ですが、鳥の肝煮は三島の小鉢に、もずく酢は李朝末期の染付小鉢に、トウガラシのおかか煮は堅手小鉢に、それぞれ盛り付けてみました。

2020年第2回目土用丑の日 ぎをん 松乃

こちら松乃さんは、1939年の創業の鰻料理専門店です。以前こちらのテイクアウト弁当をいただいた際の記事でもご紹介したとは思いますが、こちらの鰻は幼い頃に亡き祖母によくご馳走してもらいました。その時は、お店でいただいた記憶はなく、祖母の家でいただいたという記憶が残っております。こちら松乃さんは、現在は出前はしておられませんが、その頃は出前もしてられたのかも知れません。まあ、なにせ小学校の頃も話ですから、記憶が正しいかどうかは自信がありません(笑)。記憶が正しければ、今回が初めての入店ということになります。

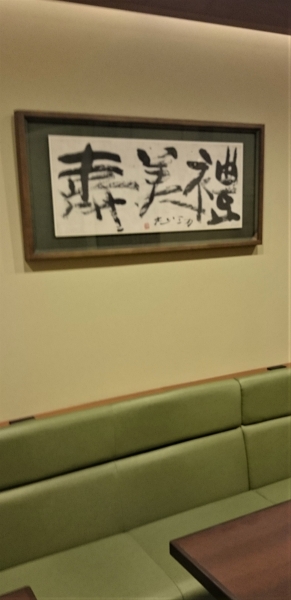

11時半開店なのですが3、4分早く着いてしまったので、お店の玄関の中でしばらく待ってから席に案内されました。店に入ったところには、祇園の芸舞妓の団扇が飾られていました。店の中には棟方志功の書も掛けられていましたよ。やっぱり2回目の土用の丑の日ですから、前回ほどには鰻を求める人は少ないようで、お客さんは私の他には二組しかありませんでした。

今日は鰻重の竹と肝吸いをいただきました。こちらの鰻重には肝吸いは付いていませんので、別に注文しなければなりません。「ご飯の量は多めにすることができますが、どういたしましょうか?」と注文の際に訊かれましたので、当然多めでお願いしました。で、出てきたのが写真の鰻重です。別に注文した肝吸いの他にお漬物が付いていました。ご飯の量はというと、これが普通かやや少なめといった感じでした。多めで注文しといてよかったです(笑)。

鰻重の竹が3,500円、肝吸いが450円、消費税込みで合計4,345円でした。鰻重は姫1,800円、梅2,700円、松5,000円、特上7,400円となっています。他にせいろ蒸し(5,800円)、白焼き(5,000円)などもあります。料金は全て税別です。

今年も土用の丑の日に2回とも鰻を食べられて、大変幸せでした。っていうか、今年はこれまでにも数回もらいメシで鰻をいただいており、生涯で一番たくさん鰻を食べた年になるのではないかと思います(笑)。ありがたいことです(笑)。

京都東寺ガラクタ市(2020.8)

東寺ガラクタ市は、21日の弘法市とは違って出店するのは基本的に骨董のお店だけです。骨董目当ての人にとっては、21日の弘法市よりもこちらの方が見やすくて人気のようですが、私はちりめんじゃこや干し芋、お野菜などを買うのも楽しみなので、弘法さんの方が好きです(笑)。出店数も21日の弘法さんに比べるとかなり少なく、出店場所は南門から講堂の西側あたりまでになります。

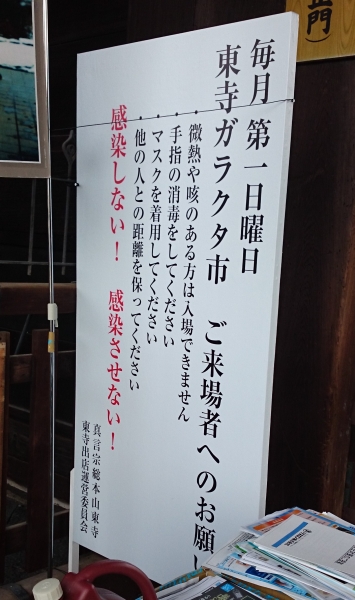

東寺に行ってみると、いつもなら南門のところに掲げてある「京都東寺ガラクタ市」の幟が上がっていません。自粛なのでしょうか。南門を上がってみると、いきなり「今月の弘法市中止のお知らせ」の立て看板が目に入って来ました。どうやら21日(金)の弘法市は中止のようです(この件は、また確認後にお知らせ欄で報告いたします)。また、新型コロナウィルス感染拡大防止の対策として、南門に写真のような体温計と消毒液が置かれていました。体温計は前に立つと体温が表示されるようになっている物でした。入場前はおばちゃんが3,4人いてワイワイやっていたのでスルーしましたが、帰りに測ったら36.5℃と平熱でした。他に立看板に「微熱やセキのある方は入場できません」「手指の消毒をしてください」「マスクを着用してください」「他人との距離を保ってください」と書いてありました。ただ、これらはただ置いてあるだけ、掲示しているだけという感じで、それらを管理し、チェックする人もいませんでしたので、あまり意味が無いかなという感じでした。

出店、来客の方もいずれも少ないように感じました。「感じました」というのは、私が普段このガラクタ市には来ないため、比較ができないというところにあります。やっぱり、全国的に新型コロナウィルス感染が拡大する中、出店者もお客さんも不安感からこのような状態になったのかなといった感じですね。どこかのテレビ局のカメラが入って来てましたが、その中の一人の女の人が、市(いち)の関係者らしい人に、感染防止対策について質問してましたね。

今月もまた、他の骨董市も開催が難しいかも知れませんね。この後の平安蚤の市等につきましても、開催中止の発表があれば、その都度お知らせいたします。そろそろ、弘法さんか天神さんで金社長に会いたいんですけどね。

2020 今日から8月

今日から8月になりました。昨日、ようやく近畿地方は梅雨明けしました。関東や東海地方も今日梅雨明けしたようですね、今年の梅雨は長かったですね。結構記録的な長い梅雨だったんではないでしょうか。梅雨が明けたのはいいですが、今度はまた暑いですねぇ。京都の今日の最高気温は35℃と猛暑日になるようです。8月になって、今年もまた猛暑日が続くんでしょうね。既に就寝時、エアコン付けっぱなしにしていないと寝られません。この季節、電気代も馬鹿になりません。

あと心配なのは、新型コロナウィルスの感染拡大です。感染者数が増加の一途をたどっています。昨日も東京463人、大阪216人、愛知でも193人と200人に迫る勢いです。京都は昨日は29人でしたが、ここ2,3日は40人台の日が続いてました。それから、唯一感染者が出ていなかった岩手県でもついに感染者が出ましたね。もう、日本国中安全なところなどどこにもありませんね。

そんな中、今月の京都の骨董関係イベントですが、今のところ開催中止の報告は出ていません。明日2日(日)の東寺ガラクタ市(第1日曜日開催)は開催が決定しましたね。21日(金)の東寺・弘法市は、ガラクタ市での感染防止策の運用状況などを検証し判断することになるようです。10日(月・祝)の平安蚤の市と北野天満宮・天神市については、今のところ中止の報告はありません。但し、このようなコロナ禍の中、直前になっての開催中止も考えられますので、その際にはこちら「お知らせ」欄でご連絡させていただきます。弘法市も天神市も、もう4か月連続で開催中止となっておりますので、そろそろ開催されたら嬉しいのですが、難しいでしょうかね。

既にお知らせしているとおり、今月は11日(火)~14日(金)の4日間、夏期休業させていただきます。例年ですと8月は下旬に2泊3日の日程でソウルに行っていましたが、今年はコロナ禍で行くことができません。それで今年はお盆時期の平日の4日間をお休みさせていただくことにしました。そんな訳でして、休業中も今回は遠出はしませんので、ご来店のご希望がございましたら、時間を調整・お約束の上、ご入店いただくことも可能です。ご希望がございましたら、お問合せください。詳細につきましては、こちらをクリックの上、ご確認ください。

明日8月2日は、今年2度目の土用の丑の日ですね。今年は土用の丑の日が2回あります。明日もお昼少しだけ店を抜け出して、鰻食べて来ましょうかね(笑)。楽しみです。

昨夜の晩酌(満身創痍の巻)

その一方で、新型コロナウィルスの感染拡大は、とどまるところを知りません。連休初日の23日は、東京で最多の366人の感染者が出ましたし、ここ数日は200人越え連発です。大阪でもここ3日は100人越えの感染者が出ていますし、京都もここ1週間ほどは20人前後の感染者が出ており、首都圏だけでなく関西をはじめ全国的に感染が拡大しています。この連休中の人の移動による感染拡大の結果が現れるのが、来週末から再来週になるでしょうから、その頃の感染者数がどうなっているか心配ですね。

そんな新型コロナ禍に大きな影響を受けた今年の祇園祭ですが、昨日24日が本来なら山鉾巡行の後祭と還幸祭(神輿渡御)でした。ご存知の通り、今年はこれらの行事は中止となりました。巡行は山鉾なしの御旅所までの行進になりました。神事の還幸祭(神輿渡御)の方は「御神霊渡御祭」として24日夜に行なわれました。八坂神社の祭神の神霊が四条御旅所から神社に戻る祭の神事で、その内容が神輿の代わりに神霊を遷(うつ)した榊を白馬にのせ、氏子地域を巡るというものだったようです。「榊をもって神輿にかえる」というこの方法、私のこのブログでの提案がパクられたのかな?八坂神社の神官がこのブログ見てるんでしょうか(笑)。詳細は2020年4月17日作成の記事でご確認ください(2020年4月17日作成の記事へは、こちらをクリック)。

前置きが長くなってしまいましたが、久しぶりの昨夜の晩酌です。新型コロナ禍においてはやっぱり家飲みですよね(笑)。

青磁釉のかかった堅手徳利は、以前にもこちらでご紹介したことがあります。このシリーズ初期の頃で、まだ副題を付けていなかった頃の2018年11月9日作成の「昨夜の晩酌」でした。口部が割れたものを金継ぎしてあります。青磁釉薬のかかった李朝初期の堅手で、高台が高くしっかりした造りになっています。この徳利の詳細につきましては2018年11月9日作成の「昨夜の晩酌」をご参照ください(2018年11月9日作成の記事へは、こちらをクリック)。

徳利も結構なキズ物なのですが、盃の方が正に満身創痍なのです。金海手の耳盃でサイズも肌もよいのですが、なにせキズが多いです。両耳は全て欠いており、金直しがされています。更に口縁には耳とつながった部分も合わせて、4箇所の金直しが施されています。また、胴部にはニュウも見られます。正に、満身創痍の状態です。片方の耳の修理部分が一度ボロッと外れまして、修理に出して4月に戻ってきたものです。耳盃で飲む時は、どちらかの耳をつまんで持って飲みたくなるのですが、このように耳全体が修理されている物については、そういう持ち方は危険ですね。耳盃は、どうしても耳の部分が欠けやすいので、両耳が完全なものというのは、なかなかお目にかかれません。偽物であれば、いくらでもあるんですけどね(笑)。状態のいい耳盃をまた手に入れたいですね。

お料理の方ですが、イカの天ぷらは堅手の中皿に、茄子と三度豆の胡麻和えは堅手の小鉢に、オクラとミョウガの浅漬けは堅手の小皿に、それぞれ盛り付けてみました。今回は堅手でまとめてみました。

今日は25日で天神さんの日でしたね。今月は弘法さんも天神さんも中止でした。来月はどうでしょうかね。新型コロナのこの感染者数の急増ぶりでは、来月もちょっと難しいでしょうかね。

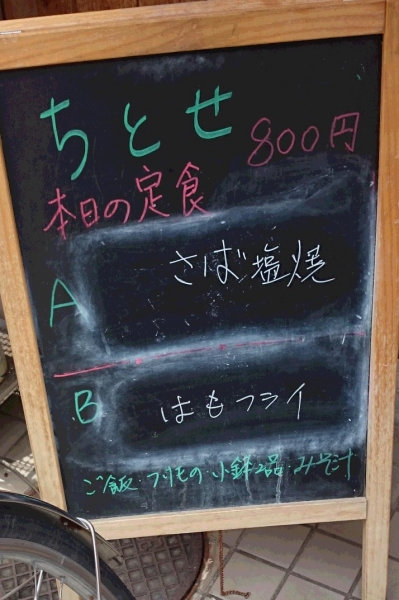

府庁前 ちとせ 鱧フライ ※2024年9月閉店

今日7月22日から、すったもんだの末に政府の観光支援事業「Go To トラベル」キャンペーンが始まりましたね。新型コロナ禍で業績の落ち込んだ観光業界の救済策として、新型コロナ禍収束後8月以降に開始予定だったものを大幅に前倒ししての実施に至ったのですが、先週あたりから感染者数が増加し、全国的に感染の拡大が止まりません。明日からの4連休を狙って、何とかこれを契機に観光業界を救おうという目的であることは分かるのですが、政府としてもこれを決めた時点でここまで感染が拡大するとは、予測していなかったのでしょうね。今日も全国で過去最多を更新する790人超の感染者が出ましたからね。この状況でキャンペーンだと言われても、ちょっと旅行に行こうという気には、なかなかなれないと思いますよね。ここはキャンペーンは延期して、持続化給付金の追加支給などの方法での支援にしたほうが良かったと思いますね。その方が私も助かりますしね(笑)。

そんなキャンペーン初日は水曜でお休みでしたので、久しぶりに小学校の同級生のお店「ちとせ」でお昼ご飯を食べました。以前ご紹介しましたが、こちらは水曜のお昼がお休みになっていますが、営業する時は主人の同級生からLINEで連絡をもらうことになっており、今日も数日前に連絡をもらいまして、約5か月ぶりで伺いました。

こちらのお昼は毎日2種類の定食で、今日は鯖塩焼き定食と鱧フライ定食でした。鱧フライは、こちらの日替り定食メニューの中で、私の一番好きなメニューですので、当然今日は鱧フライ定食ををいただきました。フライの中にはフェイクがありまして、写真で一番右にあるフライが鱧ではなく玉ねぎでした(笑)。鱧フライはサクッと揚がってて美味しかったです。梅肉入りのタルタルソースも良かったです。鱧にはやっぱり梅肉が合いますすね。お値段は800円です。

こちらのお店、ホームページが無くなってしまいましたので、お問合せは当店までお願いいたします(笑)。夜は居酒屋で、7,8人程度の小規模宴会も奥の半個室で可能です。今はソーシャルディスタンスを保たなければなりませんので、5,6人までになるのかもしれませんね。※ちとせさんは2024年9月に閉店されました

2020年第1回目土用丑の日 先斗町 いづもや

今日は土用の丑の日です。今年は今日7月21日と8月2日が土用の丑の日です。2回あります。そんな訳で、今年第1回目の土用丑の日の本日のお昼は、お店をちょっとだけ閉めて、先斗町のいづもやさんで鰻をいただいて来ました。場所は先斗町四条上ル東側の2軒目です。

こちら先斗町のいづもやさんと言えば、70年代~80年代に関西限定のCMが話題になったお店ですね。四条大橋で男性2人がインタビューを受けて、いづもやについて訊ねられるとやけに詳しく説明してくる。インタビュアーが「しかしよくご存知ですね」と驚くと「私ら2人共あそこのもんですよ。どうもどうも」と返して終わるという、実に白々しいCMとして、我々世代の関西人なら誰もが懐かしく思い出すはずです。ご存知の無い方はこちらでご確認ください。

(いづもやCM https://www.youtube.com/watch?v=bqz7uFI0Gew)

そのいづもやさんで、本日は鰻重と「うざく」をいただきました。まあ、いつもこの取り合わせでいただくんですけどね(笑)。お休みか晩ご飯でしたらビールもいただくところですが、さすがに今日は営業の途中なので飲めませんでしたよ(笑)。席からは3枚目の写真のように鴨川と南座が見え、観光客の方にしたらいいロケーションということになるのでしょうね。地元民からすれば何とも思わないのですけどね(笑)。

こちらの鰻は、蒸しを入れた江戸前のふわふわの蒲焼です。鰻重は肝吸いとお漬物付きで3,200円(税別)とお値段は比較的お安目です。「うざく」が800円で合計税込で4,400円でした。

5月~9月は2番目の写真に見える床でお料理を楽しむこともできます。写真は今日のお昼に撮ったものなので、床のお客さんはいませんけどね。新型コロナ禍の前は、お客さんの大半が外国人観光客だったのですが、さすがに今日は、外国人観光客の姿はなかったですね。落ち付けて良かったです。