昨夜の晩酌

もちろん、その間飲んでなかった訳ではないのですが、なかなか気合を入れて酒器や肴を盛る器を選ぶことができず、こちらにあげられるのが今日になってしまった次第です。と言って、今回凄いレベルの高い酒器をご紹介できる訳でもないのですけどね(笑)。

李朝末期民窯の徳利は、私が初めて手に入れた李朝の徳利です。長いこと使っていなかったと言うよりは、所在さえ定かでなかったのですが、年末に整理をしている時に確認できたので、久しぶりに使ってみました。徳利とは言っていますが、色は上がりの悪い濃いグレーで、高台の底の半分ほどはカセで釉薬が剥がれ落ちており、口づくりも盤口とも言えないような、直角に広く立ち上がったあまり例を見ない形です。これが店にあっても誰も見向きもしないでしょうし、これで酒を飲もうと考える人は、まずいないのではないかと思われるような代物です(笑)。

私の韓国骨董の蒐集は盃から始まりました。酒を飲む時に、盃は最もよく手にしますし、口にまで付ける。だから家で一杯やる用に、時代のある李朝の盃を持ちたい。そう思ったのが始まりでした。ところで、盃を少し集めると今度は既成の酒瓶から直接盃に注ぐことに抵抗が生じ、時代のある徳利が欲しくなりました。だが、徳利となると盃と違って大分お値段の方がお高くなります。そこで、初めてなのでとにかく安い徳利をと探し回り、今はもう無くなってしまいましたが、仁寺洞のとあるお店でこいつを見つけて購入したのでした。

購入時は汚くて中も相当汚れていたので、洗浄・煮沸するのが大変だったことを記憶しています。独酌用には少し大きく、容量は2合ちょうどです。でも、その頃はこれに2回注いで飲んでましたけどね(笑)。昨夜は1回で十分でしたよ(笑)。

盃は対照的に、一番最近に購入したもので、先月ソウルに行った際に踏十里古美術商街で購入したものです。サイズもよく、貫入が全体にしっかりと入った李朝末期の盃です。これから使っていけば、よく育つ手のものです。

サバの味噌漬けは李朝初期の皿に、丸大根とお揚げの煮物は三島石榴紋の鉢に、水菜の炊いたんは李朝初期の堅手小鉢に、それぞれ盛り付けてみました。

千登里亭 むし寿司

むし寿司(冬季限定)のセットをいただきました。吸い物付きセットが2,100円、茶碗蒸し付きセットが2,500円でした。吸い物と茶碗蒸し両方付きのセットはないのかと尋ねたところ、無いとのことでしたので、吸い物付きセットに茶碗蒸しを追加しました。お値段2,900円でした。寒い冬場にはこの温かいむし寿司がいいですね。

お寿司のご飯の中にはアナゴがたっぷりと入っていました。吸い物は鯛の切り身とじゅんさい入りです。茶碗蒸しも器は小さいですが、エビ・イカ・アナゴ・鶏肉等、具がたくさん入っていました。こちらは隠れた名店です。

最後の写真は、えびす神社近くの建仁寺塔頭の禅居庵境内にある摩利支尊天の狛猪(こまいのしし)です。猪はこちらの神様である摩利支天の使いとされており、境内には狛犬ではなく狛猪が多数奉納されています。亥年の今年は、こちら摩利支尊天堂が猪の寺として、猪の神社として有名な護王神社と並んで注目されています。

謹賀新年

皆様、明けましておめでとうございます。

皆様、明けましておめでとうございます。

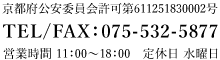

お陰様を持ちまして、韓国骨董 李好は新年を迎えることができました。お礼申し上げます。

12月29日~1月4日までの1週間お休みをいただきました。その間、昼食・夕食を実家で食べるため、毎日自宅⇔実家を2往復する生活をしておりました(笑)。ちなみに、自宅は清水寺近くで実家は祇園南側で、片道徒歩で約15分です。

京都ですからお昼は白みそのお雑煮をいただき、お重に盛ったお節料理を食べます。

お節料理はお重に盛り付けられ、大変きれいですが、毎食食べますので2日には飽きてしまいます(笑)。

4日には、最後の写真の澄し汁で水菜と鶏肉入りのお雑煮を食べます。お餅は焼いた丸餅を入れます。これは関西共通なのか、それとも京都だけのものなのか、よく分かりません。

今日からは、揚げ物や炒め物、中華などを食べたいです(笑)。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

終い天神

入り口の鳥居の脇の「初詣」の幟は、ちょっとフライングですね(笑)。楼門には来年の干支のイノシシの大型絵馬がかけられていました。

やっぱり、終い天神だけあって平日でも人が多かったです。チリメンジャコが、今日はものすごい行列でした。

今日は絵馬堂前で猿回しをやってました。見物客が多く、横から撮ったので、あまりいい写真ではありませんが。お猿さんはまだ若いようで、小ぶりで可愛かったです。

いつもの金社長の店で、弘法さんで見た黒釉の徳利と口縁が注ぎ口のようになった鉢を見に行ったのですが、黒釉の徳利は売れて無くなっており、鉢の方だけ残っていました。この鉢は片口として使える面白いものなのですが、結構長く深いニュウがあり、直しに出さないと使えないので、買いませんでした。

今日は縁起物の「大福梅(おおふくうめ)」を買ってきました。北野天満宮の境内で育てた梅の実を塩漬けし、土用干ししたものです。元旦にこれを入れたお茶を飲み、1年の無病息災と長寿幸福を願います。

その起源は、平安時代に当時の村上天皇が病に伏された際、梅入りの茶を飲まれたところ、たち所に平癒されたことから、王服(おおふく)と称して毎年元旦にこの茶を服されるようになったことにあるとのことです。天神さんでもらった「招福の梅支度」というチラシにそう書いてありました(笑)。

終い弘法

12月の市は「終い弘法」と言われ、正月用品などを売る露店も多く、全国からの訪問客で賑わいます。

骨董の方は、いつもの金社長の店に、写真の黒釉の徳利と口縁が注ぎ口のようになった鉢があり気になったのですが、お値段が合いませんでした。鉢の方は片口として酒の器に使える物です。25日の天神さんでまだあれば、もう1度交渉してみようかな。

そんな訳で、骨董の収獲は無かったのですが、今日は写真のすぐきと干し芋を買って帰って来ました。すぐき、またはすぐき漬けは、すぐきかぶらの葉とかぶらを原材料にした京都の伝統的な漬物です。乳酸発酵漬物で、お味の方は酸味が特徴です。冬が旬の漬物ですが、最近では夏場以外は露店で売っていますね。

すぐきを2つ買いましたが、1つは実家へ、もう一つは来週のお休みのお昼に「ちとせ」(小学校の同級生のお店)に持っていく予定です。

御幸町Restaurant CAMERON

最近よくある「町家を改装したお店」で、私は本来そういうスタイルは好きではなく、あまり行かないのですが、5,400円でステーキ食べ放題というのに惹かれて行ってきました。

ステーキの前に、前菜・ガーリックトースト・スープが出され、その後、最初に100gのフィレステーキが出てきて、その後はシェフが厳選したいろんな部位の50gのステーキが出てきます。その間に、ミニカレーまたはご飯が出てきます。お腹がいっぱいになったところで、店員さんに「次でストップ」と知らせるというシステムです。

私はお肉を合計で450gか500g食べました。前菜やパン、スープ、それにミニカレーを食べながらなので、そんなにたくさんステーキは食べられませんでした。カレーもミニなのですが、牛肉がいっぱい入ってました。最後にデザート(抹茶ケーキと小豆のアイスでした)と飲み物(コーヒーか紅茶)が出ます。

ステーキ肉のお味の方は、5,400円というお値段なりのレベルでした。「とにかく、京都の町家でお肉をお腹いっぱい食べたい」という方にはおすすめのお店と言っておきましょう。

メニューは他に、7,000円のディナーコースやサーロイン1ポンドステーキコース(5,400円)などがあります。ランチでは、ステーキ食べ放題が3,500円です。

また、蔵を改装した離れがあり、ランチ・ディナー各1日1組限定で利用できるようです。メニューは、8,000円・12,000円・20,000円のコースになるようです。

아름다운 차박물관(美しい茶博物館)

ソウル仁寺洞には、韓国の伝統茶を楽しむことができるお店が多数あります。耕仁美術館内にある伝統茶院はその元祖と言えますが、今回同じ仁寺洞にある아름다운 차박물관(アルンダウムチャパンムルグァン、美しい茶博物館)をご紹介します。

まずその場所ですが、結構分かり難いところにあります。先に、仁寺洞の骨董屋についてご説明した際に、何度も出てきた仁寺洞サゴリ(十字路)から鍾路側(南)に行った次の十字路を西(仁寺洞サゴリ(十字路)から歩いたとすれば右)に入って行った奥の左側にあります。目印としては、写真の太極旗が張られた店とダイヤモンドのマークの看板の店の間の筋です。こちらの奥の方の左側に、写真の建物が見えます。

今回はこちらで桂皮茶をいただきました。ここのよいところは、高麗から李朝の青磁や三島等の時代のある小皿でお菓子(お茶入りの焼き餅の時が多いです)を提供してくれます。但し、これはサービスのようで、時々出てこない来ない時もありますので、餅が出てこなくても気を悪くなさらないでください(笑)。桂皮茶のお値段は9,000ウォンだったと思います。大体のお茶のお値段がが10,000ウォン前後だったと思います。

店内は、写真のようなテーブル席と奥には床の席もあり、冬場はオンドルを焚くのだと思いますが、ここにも時代のあるお膳が配されており、これも好感が持てます。また、テーブル席の写真の右側にはギャラリーがあり、現代作家の作品や高麗~李朝初期頃の青磁や三島、白磁なども展示されています。ギャラリーは無料です。

その他、お店を入ってすぐのところにショップコーナーがあり、韓国の伝統茶だけでなく、日本・中国・台湾やヨーロッパのお茶も販売しています。

仁寺洞で休憩される折には、この아름다운 차박물관(アルンダウンチャパンムルグァン、美しい茶博物館)をお勧めします。是非ご利用ください。

ソウルのお食事処(里門ソルロンタン)②

こちらは、ガイドブックなどでもよく紹介されているので、ご存知の方も多いかもしれませんが、1902年開業で100年以上の歴史を持つという韓国では珍しいお店です。しかしながら、数年前に元のお店の場所から現在の場所に移転したため、お店の建物自体は全く古いものではありませんので、そこは期待しないでください(笑)。

場所は、地下鉄1号線の「鍾閣(チョンガク)」駅から説明しますと、3-1番出口を出てそのまままっすぐ進み、2つ目の道を右に入ります。この道が仁寺洞サゴリ(十字路)に続く道で、20~30mほど先の道左側に写真のようなバルーン看板があります。そこを左に行きますと奥に写真のようにお店が見えます。仁寺洞からでしたら、仁寺洞サゴリ(十字路)を骨董店のある方と反対方向(西)に進んでいくと、大通りに出る少し手前右側にバルーン看板が見えます。

ソルロンタンのお味はあっさりしていますので、スープを一口お味見していただいた後に、備え付けの塩とコショウでお好みの味に調えてください。きざみネギもテーブル上にありますので、沢山入れて召し上がってください。白菜キムチとカクトゥギもテーブル上にあるものを好きなだけとって、食べやすい大きさに備え付けのハサミで切ってください。

お値段はソルロンタン9,000ウォンでした。朝8:00から営業していますので、私は朝食に利用しますが、21:00まで営業していますので、昼食や夕食にもご利用いただけます。

ソウルのお食事処(오곡・보리밥뷔페 オゴック・ポリパㇷ゚ビュップェ)①

まずは踏十里・長安坪古美術商街から近い「오곡・보리밥뷔페(オゴック・ポリパㇷ゚ビュップェ 五穀・麦飯ビュッフェ)」のランチをご紹介します。

先にご紹介した「별이 빛나는 바다(ピョリピンナヌンパダ 星が輝く海)」と同様にランチビュッフェですが、こちらはご飯が白米・麦飯・雑穀米があり、おかずの方は野菜中心になっています。と言っても精進料理ではありませんので、お肉を使ったお料理もあります。こちらも料金は一人6,000ウォンと格安で提供しておられます。

この辺りは仁寺洞や明洞、南大門市場などの観光地とは違い、日本語のできる店員さんや日本語のメニューといったものもありませんので、入口で料金さえ払えば後は自由に好きなものをとって食べられるビュッフェスタイルが、韓国語ができない方には楽かなと思い、またこの手のスタイルのお店をご紹介しました。

場所は、踏十里古美術商街から長安坪に行く間にあります。踏十里古美術商街から長安坪に向かって歩いていくと途中に交差点があります。その横断歩道を渡って50~100mのところにあります。

写真のように黄緑色の看板(横断幕だったかもしれません?)があり、ドアの上に赤字で「1인 6,000원(一人6,000ウォン)」と書かれていますので、それを目印に見つけてください。

黄鶴洞(ファンハクトン)

黄鶴洞の骨董街は、地下鉄1号線「東廟前(동묘앞、トンミョアプ)」駅と2号線「新堂(신당、シンダン)」駅を直線で結んだ中間あたりに位置します。と言っても分かり難いと思いますので、地下鉄1号線「東廟前(동묘앞、トンミョアプ)」駅からの行き方をご説明します。

1号線「東廟前」駅は、「ソウル駅」や「市庁」からですと「東大門(동대문、トンデムン)」駅の次の駅です。3番出口を出てください。3番出口を出たら、直ぐに180度逆方向に進んでください。10m程行って直ぐに右に曲がる道がありますので、曲がって行ってください。そこは東廟前の蚤の市になり、衣類、CD、日用品などあらゆる物が露店で売られています。その通りにも、骨董とは言えないガラクタのようなものを扱っているお店がありますが、そこはスルーしてまっすぐ進んでください。

さらに行くと、横断歩道と川(清渓川)があるので、渡っていくと左手に写真のお城のようなロッテキャッスルベネチアという大きなアパート(韓国では日本でいうマンションをアポートと言います)が見えます(写真2枚目)。そのロッテキャッスルと道を挟んで右側の地区が黄鶴洞の骨董街になります。

骨董街とは言っても、このあたりに多分10軒程度のお店がありますが、ほとんどは写真のようにガラクタのような物がほとんどのお店です。周りには、カメラ(多分フィルム式)、洗濯機、デジタル時計、PC・テレビ(どちらも液晶ではなくブラウン管式)、機械類等の中古品を扱うお店が多数あり、その中に点在しているという状態です。かつてはこちらに多くの骨董店があったのですが、1980年代に踏十里・長安坪古美術商街ができた際に、多くがそちらに移ったのだそうです。

商品のレベルは下がりますが、2軒だけ骨董と言える物があるお店があって、今では私はその2軒にだけに立ち寄っています。でも、熱心に通ってはみるもので、過去に独酌サイズの三島徳利を2本、こちらで購入しています。そのうちの1本がこちらのブログ「昨夜の晩酌」第1回(9月27日付)に写真を掲載した三島徳利です。(「昨夜の晩酌」第1回(9月27日付)へはこちらをクリック)