昨夜の晩酌(急遽登板の巻)

写真に写っているのは、焼きたらこ、湯葉と高野豆腐煮、あらめ煮ですが、その他にも揚げ出し豆腐、小松菜とお揚げの炊いたん、ポテトサラダ、かやくご飯などもいただいていまして、一部は今日の朝ごはんにしました。

焼きたらこは生でいただいた物を魚焼き機で焼きました。思ったほどお味の方が塩辛くなかったので、ご飯も無しに全部食べ切ってしまいましたね。私は生のたらこは好きではなく、明太子でもよく焼いて食べます。中もしっかり火が通るまで焼きます。まあ、これは肉でも魚でもそうなんですけどね。しっかり火が通ってないのはイヤなんですよ。

焼きたらこは李朝初期の堅手皿に、あらめ煮は李朝初期の堅手小鉢に、湯葉と高野豆腐煮は高麗青磁八角小鉢に、それぞれ盛り付けてみました。

急遽登板となった酒器の方ですが、どちらも再登板になります。盃の方は、2019年1月11日にご紹介していました。全体に貫入の入った育ちやすい手の物で、私が見たら必ず買うタイプのものです。あれから3年近くなりますが、使用頻度が高くないため、残念ながらあまり育っていませんね(笑)。こちらは無傷です。(過去の記事へはこちらをクリック)

いいアジの李朝初期堅手の徳利の方は、昨年の5月27日にご紹介していましたね。容量は1合半強といったところで、口に金継が2か所あります。(過去の記事へはこちらをクリック)

昨日は急な晩酌になってしまい少し飲み過ぎたのか、変な時間に寝てしまい夜中に目が覚めてしまいましたので、朝からまた寝直したため、今日は午前中ほとんど寝ていました(笑)。お休みの日でよかったです。

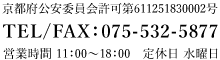

現在、年末年始用に李朝・高麗の酒器を追加出品中です。

今年は酒器をお買い上げいただいたお客様に日本酒をプレゼントさせていただいております。詳細につきましては、こちらの「お知らせ」欄よりご確認ください。(「お知らせ」欄へはこちらをクリック)

平安蚤の市 2021.12.10

10日は毎月実家で10時から月参りがある日なので、いつもは月参りが終わってから平安蚤の市に行って、店の開店を1時間遅らせているのですが、一応今日は李朝酒器追加出品の初日なので、月参りの前に平安蚤の市の方に行って来ました。追加出品開始日を明日12月11日(土)にしておけばよかったんですが、どうもうっかりしてました(笑)。

いつもは11時頃に現地到着なのですが、そんな訳で今日は8時半頃に到着しました。平安蚤の市の開催時間は9時~16時になっていますので、今日到着時には、いつもは立っている幟がまだ立っていませんでしたね。本部の前にまとめて立てられていました。9時過ぎ頃に帰る時には、さすがにいつもの場所に立てられていましたが。

露店の方はまだ準備中のところが結構多かったですね。しかしながら、来客の方は結構多かったですよ。今日はお天気の方もいいですし、お昼前にはかなりの人出になったんだろうと想像されますね。

今日も収獲はありませんでしたが、気になったのは北海道の木彫りのクマを多数見かけたことです。一つのお店で一つや二つではなく、結構大量におかれているお店を見かけました。最近他の骨董市でもよく見かけます。人気なのでしょか?私が子供の頃は鮭を加えたやつが主流でしたね。私が小学校の中学年ぐらいの時だったと思いますが、どういうきっかけからだったのか記憶にないのですが、近所の子たちと木彫りのクマを持って遊ぶのが流行ったことがありました。その時は、木彫りのクマを持って行かないと近所の子たちとは遊べないぐらいの感じでした(笑)。ほんの短い間のブームでしたが(笑)。

今日他に気になったのは、番犬のいるお店もありましたよ(笑)。悪い顔のサンタさんは去年にもお会いしたような。別のサンタさんかもしれませんが(笑)。

その後実家まで行くのに時間に余裕がありましたので、白川沿いを歩いて実家に向かいました。白川に沿って歩いて知恩院の前まで出るのですが、その間に白川に架けられた小さな橋がいくつかあります。その中の2つの橋の写真を撮って来ましたので、ご紹介いたします。

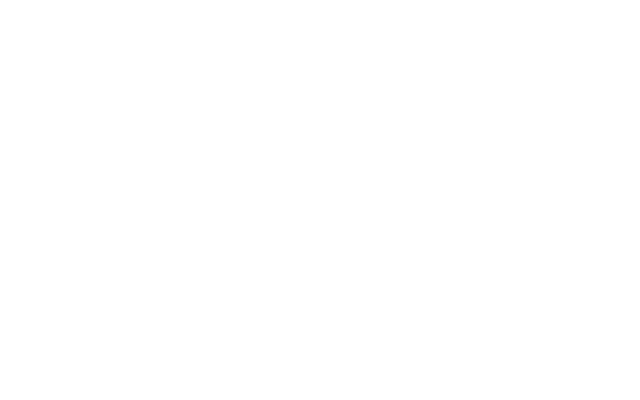

まずは仁王門通から三条通りに抜ける間にある「もっこ橋」です。仁王門通りから近いです。白川に架けられた小さな橋は石橋が多いのですが、この橋は珍しく鉄製の橋です。明治時代にここに製氷工場があり、氷の溶解を防ぐために使われたおが屑を運ぶために架けられた橋のようです。橋の近くに由来が描かれた掲示がありました。詳細についてはこちらの「もっこ橋」の由来を拡大してご覧ください。

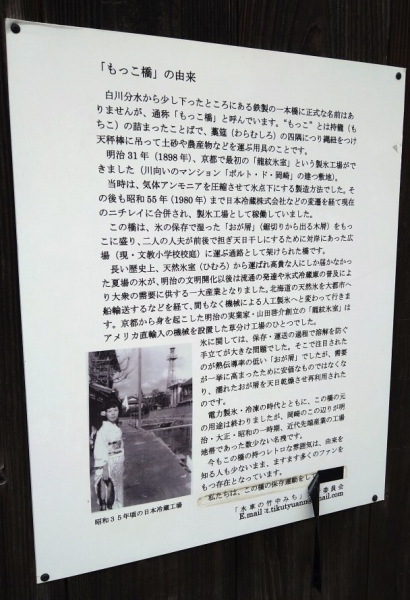

もう一つは、知恩院の近くに位置しており割と知られた石橋で、一本橋、通称 行者橋です。この橋は、比叡山の阿闍梨修行で千日回峰行を終えた行者さんが、京に入洛する際に最初に渡る橋として、結構紹介されたりしていますね。こちらの詳細についても、写真の京都市の案内の方を拡大してご覧くださいね。二つとも今日渡って来ましたが、特に通称 行者橋の方は2枚の石で出来ており、幅が狭く石と石の隙間から下の川が見えますので、結構怖いかも知れません。挑戦してみてください。って大袈裟か(笑)。

当店では今年も本日12月10日(金)より、李朝・高麗の酒器を追加出品中です。

今年は酒器をお買い上げいただいたお客様に日本酒をプレゼントさせていただきます。詳細につきましては、こちらの「お知らせ」欄でご確認ください。(「お知らせ」欄へはこちらをクリック)

昨夜の晩酌(十二段家 天ぷら弁当の巻)

昨日は、晩ご飯に祇園の十二段家さんの天ぷら弁当をいただきましたので、昨夜はそれを肴に晩酌しました。

十二段家さんは、花見小路通り四条を下がった(南に行った)ところにあります。花見小路通りに面して花見小路店が、その角の筋を東に入ったところに本店があります。本店はすき焼きとしゃぶしゃぶをお座敷でいただけるお店で、以前はお昼にすき焼き弁当とステーキ弁当をやっていましたが、今は無いようです。花見小路店の方が観光客向けの感じで、すき焼き・しゃぶしゃぶ・ステーキ・天ぷら・天丼・鰻重などの定食がお手頃なお値段でいただくことができます。今回の天ぷら弁当も花見小路店のテイクアウト商品です。

十二段家さんについて詳しくは同店ホームページをご参照ください。 https://junidanya-kyoto.com/#top

お弁当なので残念ながら冷えた天ぷらです(笑)。電子レンジでチーンしたら温まりはしますが、衣がべちゃべちゃになって美味しくないし、ガスレンジの魚焼き機で炙ると直ぐに焦がしてしまいますので、昨夜はそのままいただきました。もう一品は、また天神さんで買ったチリメンジャコを使ったじゃこおろしです。先月の天神さんで買ったチリメンジャコはこれでもうおしまいです。じゃこおろしだけでなく、お皿に広げておいて電子レンジでチーンすればパリパリのジャコになり、それだけでおつまみになります。今回じゃこおろしを盛った堅手茶碗は、昨夜が初お目見えでしたが分かりませんよね(笑)。

酒器の方は、三島白黒象嵌柳紋の徳利は今回初登板です。胴部4面に絵が象嵌されていますが、その中の2面が柳紋です。口部を半分近く欠いており金直しがされています。容量が1合半程と独酌サイズです。

赤味の出た御本手茶碗のような盃の方は、以前1度こちらで紹介したことがあります(過去の記事(2020年05月16日作成)へはこちらをクリック)。見込みの釉垂れもいい景色で、高台内は縮れ釉になっていて見どころの多い盃です。口縁の3箇所の金直しは、私が以前自分でしたものです。なので、あまり出来はよくありません(笑)。

このように、これまでにも紹介したことのある酒器の過去の記事を探す際に、2,3年前の記事を見ていると中に掲載した写真が本来の物ではなく、全く別の物に変わってしまっている記事を何点か発見しました。ホームページ作成会社のサポートセンターに問い合わせてみたところ、掲載した画像と私のPC内に新たに保存した画像の画像番号がダブると、後から保存した画像に自動的に入れ替わるのだそうです。こちらの写真のほとんどは私のスマホで撮った画像なのですが、1年ちょっと前に機種変更をしているので、そのような画像番号のダブりが生じることとなったようです。

それで今、過去の記事を確認しながら写真を削除したり入れ替えたりしているのですが、もう2,3年前の画像となるとPC内から削除してしまっている物がほとんどで、元通りに写真を戻せないため、写真が足りず話の内容と合わない記事が生じてしまっています。誠に申し訳ございませんが、ご了承の程よろしくお願いいたします。

また今月10日(金)より、例年通り年末年始用に李朝酒器の追加出品を行いますが、今回ご紹介した盃と徳利もその際に出品の予定です。詳細につきましては、後日「お知らせ」欄にてご案内いたします。

2021年 師走

今日から12月。2021年も残すところもう1か月ですか。早いですね。

今月の京都の骨董関連イベントとしては、まず5日(第1日曜)は東寺ガラクタ市、10日(金)平安蚤の市(開催場所:左京区岡崎公園内平安神宮前広場)、21日(火)東寺・弘法市(終い弘法)、25日(土)北野天満宮・天神市(終い天神)が開催予定です。さらに今月は平安蚤の市が2回開催で、26日(日)にも開催の予定です。

ここ2か月近く、新型コロナの感染状況が全国的に落ち着いていますので、これらイベントは現時点では予定通り開催されるものと思われます。ただし、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」が国内で初確認されましたので、この変異株によってまた年内に国内で感染が拡大するようなことがあれば、開催中止ということも起こりかねませんね。

そういう状況ですので、まだまだ感染症対策については気を緩めてはいけませんね。特にこれからの年末年始には、忘年会や新年会、お正月の帰省により人々が集まって会食する機会も増えますが、今年も昨年同様に年末年始は会食を控え、家飲みを楽しんで感染予防に努めてください。

そこで「お知らせ」欄でご案内の通り、今年も新しい李朝酒器で家飲みをお楽しみいただくために、10日(金)より李朝酒器の追加出品を行ないます。ぜひこの機会にご購入をご検討ください。李朝酒器をご購入いただいたお客様には購入金額に応じて日本酒(銘柄:菊正宗)をプレゼントさせていただきます。詳細につきましては、また後日に「お知らせ」欄にてご案内させていただきます。

また、こちらも本日「お知らせ」欄でご案内いたしましたが、年末年始は2021年12月27日(月)~2022年1月6日(木)の期間休業させていただきます。ちょっと長めの年末年始休業となりますが、何卒ご承知おきください。

昨夜の晩酌(ソウル時代の思い出酒器たちの巻)

ガスファンヒーターで暖かくなった部屋での昨夜の晩酌です。

昨夜の盃と徳利は、いずれも過去にご紹介したことがあるものです。高麗徳利は過去に2度、唐津のような李朝盃は1度ご紹介しています。しかも調べてみますと、1度目がこのコンビでの登板になっていました。まだタイトルに副題を付けていなかった頃でした。よろしければ過去の記事についてもご確認ください(2018年10月18日作成の記事へはこちらをクリック、2020年04月29日作成の記事へはこちらをクリック)。

これらの盃と徳利は共に90年代ソウルにいた時の入手したもので、ソウル時代の晩酌時によく使っていたものでした。さらに共通点は共に購入時は共色直しがされた傷物であったこと、購入時には完品に見えたこと、その後私が自分で金継ぎをしたこと、といったように共通点の多い盃と徳利なんです。

直しといっても、私が出来たのは盃や徳利、皿などの口欠けの補修程度のことでした。なかなかうまく出来ませんでしたので、今はもう自分ではせずプロにお願いしています。この2点は私が自分でしたものの中では、割と出来のいい方でした。

徳利はこのようにころりんちょんと丸っこい形の物が好きです。一合八尺ほどで容量もちょうどいいんですよね。盃の方も何かこうゴリっとした感じで、大き過ぎず小さ過ぎずのよいサイズです。韓国の骨董店に行って「盃に使えるものあるか?」と訊ねますと「あります」と言ったとしても、口径10cmぐらいの小さめの小鉢みたいなのを見せられることがよくあります。茶碗だと言って口径18~20cmぐらいの丼鉢サイズの物を見せられたりもしますしね(笑)。あちらでは実際にそういう使い方をしないので、その辺がよく分かってないんですよね。

昨夜はこれらの盃と徳利で晩酌して、90年代ソウル時代のことを思い出して懐かしかったですね。ちょっと飲みすぎちゃいましたね。と言っても当時だったら当たり前ぐらいの量だったんですけどね(笑)。

お料理の方ですが、サンマの塩焼きは堅手の大皿に、先日の天神さんで買ったチリメンジャコを使ったジャコおろしは堅手小鉢に、野菜の煮物は高麗青磁の深皿に、それぞれ盛り付けてみました。サンマが長いので、またお皿からはみ出していました(笑)。

当店もお陰様で3周年です。毎年6月は開店月の感謝月間としてサービスを実施していたのですが、今年は緊急事態宣言発出中でしたので、延期をさせていただいていました。その後も最近になるまで新型コロナの感染状況が落ち着かず、実施できないまま来ましたので、今年は例年の年末年始の酒器追加出品の際にサービスを企画しております。詳細についてはまた、ホームページの「お知らせ」欄の方で近日中にご案内させていただきます。ご注目ください。

天神さんと顔見世 2021.11

感染状況も落ち着いており天気も良かったので、露店はたくさん出てるだろうと思っていたのですが、境内の参道は思ったほどではなく、結構空いたスペースもありましたね。ただ今日はちりめんじゃこのお店は出ていましたので、しっかり買って帰って来ましたよ(笑)。

今日は特に修学旅行の生徒さんが多かったですね。中学生だと思いますが。お守りなどの売り場には修学旅行生が列を作って並んでましたね。学問の神様ですからね。合格祈願のお守りを買って帰るんでしょうね。

参道を中間あたりまで歩いて行くとまた白蛇様のお店がありました。私が通りかかった時にはお店の人がいませんでしたので確認はできませんでしたが、どうやら以前から東寺ガラクタ市、東寺・弘法市、本日の天神さんの全てに出店しているようです。今月まで全然気づいていませんでしたね。毎回ヘビは変わっているようで、今日のはやや小ぶりで細身でしたね。

今年もこの季節、もみじ苑が公開されていましたが、人は並んでいませんでしたね。今年のもみじはきれいだと思うんですけどね。残念ながら見物する時間は無かったので写真はありませんが。

ちりめんじゃこが買えたのはよかったのですが、今日はいつもの干し芋の店が出ていませんでしたので、そちらの方が買えませんでした。まあ、他にも干し芋を売っているお店はあったんですが、やっぱりいつも買うところがいいんですよね。その代わりという訳ではありませんが、久しぶりに長五郎餅を買いました。長五郎餅に関しては過去の記事に詳しいので、そちらをご参照ください(2019年3月25日作成の記事へはこちらをクリック)。

いつも通り、骨董の収獲は無しでした。今日はちりめんじゃこだけ(笑)。

今日、南座で年末恒例の歌舞伎の公演「吉例顔見世興行」の出演者らの名前が書かれた看板を掲げる「まねき上げ」がありました。歌舞伎役者の名前が独特の「勘亭流」書体で記された看板54枚が、ずらりと並びました。朝、天神さんへ行くバスから南座を見た時、何やら準備をしているような様子が見えたので、これは「まねき上げ」が始まるのかなと思っていたのですが、天神さんから帰って来た時には写真のようになっていました。新型コロナウイルス対策で密を避けるため、実施日は事前公表されなかったようです。今年の顔見世は12月2~23日の日程で開催され、新型コロナ対策のため、昨年に続き例年の昼夜2部制を3部制に変えて座席数を6割に減らすようです。

私は顔見世興行を1度も見に行ったことはありませんが、南座に顔見世の「まねき」を見ると年の瀬を感じます。多分京都の人は皆そうだろうと思います。

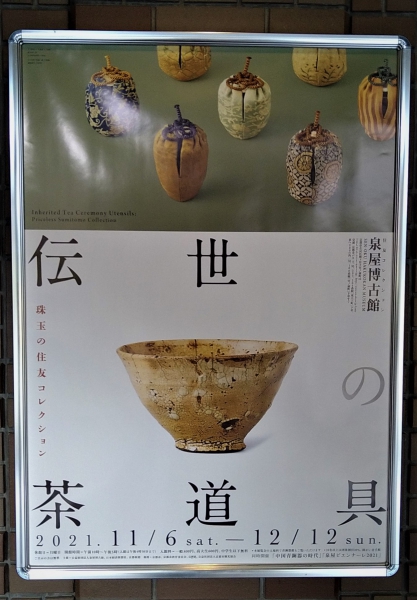

泉屋博古館 伝世の茶道具

泉屋博古館は、住友家が収集した美術品、工芸品を収蔵展示する美術館で、左京区鹿ケ谷にあります。丸太町通を東大路通をさらに東へ、岡崎神社を越えてさらに東へと行ったところになります。こう言うと市内の中心地からは、とんでもなく遠いところかと思いますが、市バスで乗り換えないで行けてバス停からも近いので、それほど不便な訳ではありません。

泉屋博古館が収蔵する作品の多くは、住友15代当主住友友純(春翠)によって収集されたもので、古代中国の青銅器を中心に公開されています。また東京都港区六本木に分館があります。

今回は茶道具ということで、小井戸茶碗の銘 六地蔵と銘 筑波山、紅葉五器茶碗の高麗茶碗3点が展示されていました。展示品の撮影はできませんでしたので、展示品の詳細につきましては、泉屋博古館のホームページをご参照ください。

泉屋博古館の公式ホームページ https://sen-oku.or.jp/kyoto/

企画展「伝世の茶道具―珠玉の住友コレクション」の開催期間は12月12日(日)まで。開館時間は午前10時 ~ 午後5時(入館は午後4時30分まで)で月曜日が休館日です。

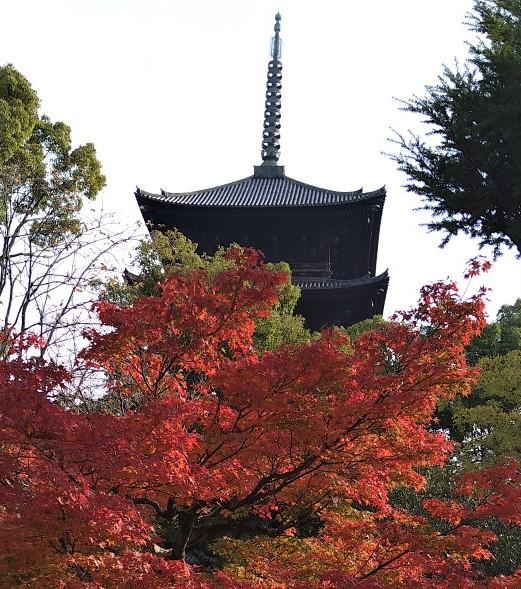

平日でしたので、来館者はそれ程多くはなかったです。紅葉がきれいでしたね。最後の写真は近隣のお宅の紅葉ですが、こちらの紅葉が一番きれいでしたね。今年はここ10年ぐらいで紅葉の色づきが一番いいように思いますね。

明日は25日で北野天満宮の天神市が開催されるので、開店前に行って来ます。明日は先月とは違ってお天気も良いようなので、お店もたくさん出店するでしょう。チリメンジャコのお店も出店するでしょう。楽しみです(笑)。朝早く起きるのがしんどいですが、考えてみたら勤め人の時は普通に起きてた時間なんですけどね(笑)。だらけた生活してますね(笑)。

東寺・弘法市 2021.11

そこに先週からは清水寺でライトアップによる夜間の特別拝観も始まりましたので、東山一帯では観光客が増え、大型観光バスや他府県ナンバーの車も大変増えました。観光都市京都(要は観光以外の産業が何も無い訳ですが)としては、これを喜ぶ人が多いのでしょうが、私なんかは不安の方が先に立ちますけどね。ワクチンの2回接種が進んでいる欧州やお隣りの韓国でも、飲食店やイベントの規制を緩和した途端に、感染の再拡大が起こっています。これから年末にかけて、日本でも昨年の年末以降と同じことにならなければいいんですけどね。大変心配です。

紅葉の方は、五重塔の前あたりだけいい感じになってましたね。まだ11月ですが、来年の干支の張子の虎がありましたし、来年のカレンダーや暦を売るお店もありました。

今日も骨董の収獲はありませんでした。キム社長がまた戻って来られるだけの条件が、まだまだ整いませんのでね。まあ、キム社長の店もいつもいい物があった訳ではないんですけどね。ただ、あの高麗・李朝の雑器が大量に並んでいるのを見るだけで、私は心が和んだんですよね。結局今日の収獲は干し芋と小芋だけでした(笑)。

北野天満宮の天神市では、境内だけでなくその周辺の道路にも露店が多く出まして、骨董のお店のほとんどは御前通などに立ちます。東寺・弘法市でも境内の外の道路にも出店されているところがあります。それは、北大門から北総門のある八条通までの道です。北大門は東寺の東門を入って真っ直ぐ手洗いのある所まで行って右に曲がったところにあります。

写真6枚目が境内から見た北大門です。これを越えるとお堀があり、橋を渡って真っ直ぐ一直線の道の両側に露店が並びます。お堀には大きな鯉が沢山いて、人が覗くとエサがもらえる思って集まって来ます。8枚目の写真は、外から見た北大門です。最後の写真のように真っ直ぐな道が八条通りまで続き、その間に露店が並びます。古物の他、飲食物やハンドメイド品などのお店も出ます。ちなみに写真の向かって左側は、洛南中・高等学校です。こちらは陸上競技の桐生祥秀選手や俳優の佐々木蔵之介さんの出身校です。

以前、勤め人だった頃は、休暇を取って弘法さんや天神さん等の骨董市に行っていましたので、この道を通って八条通りに出て、そこから東へ歩いて京都駅の八条口まで行って、早めの昼食を食べたりしていました。京都駅は観光客が多いため、お昼時はどこの飲食店も満席になってしまいますので、11時前に到着して下見をして開店と同時に入店してましたね。今は自分の店の開店前の時間に行って来ますので、そんな余裕もありませんが、今日はいつもより15~20分程早く現地到着しましたので、ちょっと足を伸ばしてみました。久しぶりにこちらに行ってみて懐かしかったです。

寺町ハンバーグ

開催時間は11時~18時(最終日は17時まで)でしたが、11時を少し過ぎて到着すると店の前に7、8人の人が並んでいました。入店者の人数制限をしていたのですね。20分位待って中に入りましたが、結局収獲無しでした。

出町柳駅近くの李青本店の方は、引き続き営業されます。そう言いながら、実は私はどちらのお店も行ったことが無く、寺町店の方も今日初めて店内に入ったのでした。

その後、寺町通りを歩いていて、「寺町ハンバーグ」のお店の前を通り過ぎる際に店内を覗いてみると、お客さんが2組しかいないガラガラ状態でしたので、こちらでお昼を食べることにしました。久しぶりのランチ一人外食でした。寺町ハンバーグさんは、新型コロナ禍以前から気にしてはいたのですが、このあたりで昼食をとる機会がなかなかありませんでしたので、今日はいい機会でしたね。

こちら寺町ハンバーグさんは、和牛100%のハンバーグが売りのようで、その分お値段の方はお高めです。本日はランチハンバーグ(ライス付き)お値段1,100円をいただいてみました。こちらのハンバーグは、注文を受けてから手ごねで作り焼くようなので、出て来るまでには結構時間がかかりました。私の場合は先にいたお客さんが2組だけだったので、待ち時間は15分~20分程度だったと思いますが、お客さんが多いと30分以上待たなければならないこともあるかも知れません。なので、最初はガラガラだった店内も待っているうちに満席になってしまいました。

出て来たのは小さめのハンバーグと片目焼き、サラダ、少なめのライスでした。スープぐらいは付けて欲しいかなという感じですかね。他のランチメニューは、ビーフカレー、オムライスが共に1,000円。がっつりハンバーグカレーが2,100円で一番高額です。値段は全て税込みです。火曜定休で、営業時間は11:00~20:00です。ランチタイムは11:00~14:00のようです。場所は中京区の寺町通二条上ルになります。

お店に入ってすぐ右にケーキのショーケースがあったようですが、よく見ていませんでした(笑)。テイクアウトも出来るようですので、関心のある方はそちらの方もお楽しみください。

昨夜の晩酌(再登板の鶏竜山刷毛目の巻)

そんな訳で、ナイター中継のテレビ観戦も無しの昨夜の晩酌でした。

鶏竜山の刷毛目平盃は、今年3月以来の再登板です。口径が約11cmで、盃としては大き過ぎるのですが、このアジのよい鶏竜山となれば、酒盃として使うべきですよね。口縁に金継ぎが2箇所、呼継ぎが1箇所有ります。呼継ぎもよくできていて全く違和感がありません。釉薬はよく使いこまれて艶さえ出ています。詳細については過去の記事をご参照ください(2021年3月14日作成「久々のダブル初登板の巻」へはこちらをクリック)。

高麗青磁の徳利は、今回が初登板です。青磁釉の色もまあそこそこよく、容量も1合半を少し超える程度で独酌サイズです。ベタ底で丸みのある肩を持つ愛らしいスタイルです。口縁の4箇所の欠けに銀直しが施されていますが、大きな傷ではありません。この手の高麗青磁の徳利も少なくなりましたね。米色青磁だとまだ少しは見つかるんですけどね。

お料理の方ですが、鯛のアラとごぼう煮は李朝後期分院の白磁皿に、野菜の煮物は李朝初期の堅手茶碗に、インド瓜の炒め物は三島の小鉢にそれぞれ盛り付けてみました。

昨日、今日と午前中に清水寺を目指して五条坂を上って来る観光客の数が、多分コロナ禍以後で最高位に多かったです。昨日の夕方の帰宅時も、四条通を歩く観光客の数が「今日なんかある日か?」と思うぐらい多かったです。今日の午前中といっても昼前ですが、人気飲食店の前には行列を作って並ぶ観光客の姿がありましたが、もちろんソーシャルディスタンスは保たれていませんでした。全国的に新型コロナ新規感染者の減少傾向が続いていますが、この調子では年末に向けて再び感染拡大の第6波の到来が心配されます。ここで気を緩めず、今一度、マスク着用、手消毒、ソーシャルディスタンスの確保などの感染症対策を怠りなく続けていきましょう。